Folge 1

Die Stadt, die mal Bonn war

Wir beginnen unsere Flussfahrt durch Nordrhein-Westfalen in der Bundesstadt Bonn, einstige Hauptstadt, Kulisse zahlreicher großer politischer Treffen und historische Universitäts-Stadt am Rhein. Seit dem Umzug der Bundesregierung nach Berlin hat sich Bonn gewandelt. Bis heute sind zwar noch sechs Bundesministerien mit ihrem Hauptsitz in der Stadt angesiedelt, aber wie politisch ist Bonn noch? Wie hat sich das Arbeiten im Regierungsviertel verändert, wie das Leben in Bonn?

Zwei Mitarbeiter von Bundesministerien erzählen, wie sie die vergangenen 40 Jahre in Bonn erlebt haben

Peter Weinreis war in Bonn jahrelang Fahrer des Landwirtschaftsministers. Foto: Peter Weinreis

Und dann kam der Tag, an dem Peter Weinreis seinen Chef zum ersten Mal im gepanzerten Wagen durch Bonn fuhr. 1989 soll die Rote Armee Fraktion einen Anschlag auf Landwirtschaftsminister Ignaz Kiechle geplant haben, und sein Chauffeur wusste: Den Fahrer erschießt die RAF als erstes – damit das Auto stoppt. Doch zum Glück geschah nichts.

Peter Weinreis hat viel erlebt in seinen 38 Jahren als Fahrer für Politiker und Mitarbeiter des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Selbst heute, kurz vor der Rente, erzählt er aber nur zurückhaltend davon. „Als Fahrer bekomme ich alles mit. Da ist großes Vertrauen nötig. Verschwiegenheit ist ein Muss“, sagt Weinreis.

Für eine Schlagzeile lohne es sich nicht, den Job zu riskieren, sagt der 63-Jährige. Als Fahrer war er einer der engsten Vertrauten der Politiker und gleichzeitig reiner Statist im politischen Bonn.

„Helmut Kohl zu begegnen, war schnell nichts Besonderes mehr“

In den 1980er Jahren wurde Weinreis persönlicher Fahrer von Landwirtschaftsminister Ignaz Kiechle. Ab da war er in der Spitzenpolitik Deutschlands unterwegs. Tag für Tag, Nacht für Nacht. Bonn war bis 1990 provisorische Hauptstadt und noch bis 1999 Regierungssitz. „Zu der Zeit war in Bonn fast jeden Abend eine Veranstaltung: Sitzungen, Vorträge, Empfänge“, sagt er.

Haushaltsdebatten seien gerne mal erst um 3 Uhr zu Ende gewesen. Die Fahrer warteten so lange vor dem Regierungsgebäude auf ihre Minister. „Helmut Kohl zu begegnen, war da schnell nichts Besonderes mehr“, sagt Weinreis.

Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) spricht während der Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag in Bonn am 28. November 1989. Kohl legte einen Zehn-Punkte-Plan zur schrittweisen Wiederherstellung der deutschen Einheit vor. Foto: DPA

Die Queen sah er nur von Weitem, dafür stand er bei der Trauerfeier für Franz-Josef Strauß in München neben Schauspieler Heinz Rühmann. „Der war wirklich klein“, sagt Weinreis.

Er war schließlich nicht nur in Bonn unterwegs. „Als Fahrer eines Bundespolitikers bist du auch für die ganze Bundesrepublik zuständig.“ Also verbrachte Weinreis viele Wochenenden im bayerischen Wahlkreis seines Ministers Kiechle, lernte dabei nach und nach die ganze CSU-Riege um Strauß kennen.

Oder er fuhr an einem Wochenende auf Wahlkampftour von Passau nach Hamburg. „Damals war in irgendeinem Bundesland immer Wahlkampf und Bundespolitiker waren da gerne gesehen“, sagt Weinreis.

Allerdings konnte es dann schon mal zu unschönen Szenen kommen. Als 1984 das Milchkontingent eingeführt wurde, gingen die Landwirte regelmäßig bei Veranstaltungen mit Landwirtschaftsminister Kiechle auf die Barrikaden. „Einmal standen sie dort mit einem Galgen und Strohpuppen, in der Dortmunder Westfalenhalle hauten Tausende mit ihren Bierflaschen auf die Tische. Das war nicht angenehm“, sagt Weinreis.

Er musste dem Minister damals seine Akten zum Pult bringen. „Da wurde es für mich ganz schön eng zwischen den wütenden Bauern“, sagt Weinreis.

Die Familie musste zurückstehen

Sein Familienleben mit Frau und drei Kindern musste in solchen Phasen hinten anstehen müssen. „Da habe ich donnerstags die Koffer gepackt und dann ging es los in den Wahlkreis oder zum Vortrag“, sagt Weinreis. Es sei schon toll gewesen, quasi ganz Deutschland kennenzulernen. Vor allem sei es aber auch anstrengend gewesen, oft lange von zu Hause weg zu sein.

Ein einschneidendes Erlebnis war für Weinreis der Mauerfall – allerdings ein positives. „Als die Mauer offen war, wusste ich direkt, was auf mich zukam. Ab jetzt fuhren wir in die neuen Bundesländer“, sagt Weinreis. Das sei ein Abenteuer gewesen – auf schlechten Straßen ohne richtige Karten. „Einmal standen wir plötzlich vor einem Radlader. Die Straße endete mitten in einer Kiesgrube“, sagt Weinreis.

Bis heute erzählt er diese Geschichten gerne. Denn damals konnte er sehen, wie es in der ehemaligen DDR wirklich aussah. „Vorher hatte ich als Politiker-Fahrer ja nur die Seite zu sehen bekommen, die wir sehen sollten“, sagt Weinreis.

Der Mauerfall war auch dafür verantwortlich, dass sich Weinreis’ Arbeit in den 90er Jahren noch mal verändern sollte: Berlin wurde Regierungssitz und Hauptstadt.

Dorothee Fiedler begann in den 70er Jahren als Referentin beim Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Heute ist sie in Bonn Abteilungsleiterin des BMZ. Foto: Christina Rentmeister

Diesen Übergang hat auch Dorothee Fiedler miterlebt. Mit 26 Jahren hat die Volkswirtin 1978 beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) als Hilfsreferentin angefangen.

Damals sei sie im von Männern dominierten politischen Bonn als „kleines Mädchen“ wahrgenommen worden. „Es gab im höheren Dienst vielleicht zwei Hände voll Frauen. Frauen in höheren Positionen gab es für uns damals nicht als Vorbilder“, sagt Fiedler. Dennoch sei ihr Berufsweg absolut positiv gewesen.

Die Kollegen wunderten sich zwar, dass sie nach dem zweiten Kind nicht ganz zu Hause blieb, sondern in Teilzeit wieder beim Ministerium anfing. Für Fiedler war das jedoch selbstverständlich. „Die Freude an meiner Arbeit hat nie nachgelassen“, sagt sie.

Fiedler hat ganz unterschiedliche Aufgaben im Ministerium übernommen. Sie war Westafrika-Referentin, im Pressereferat, vier Jahre in der Karibik. Jetzt ist sie Abteilungsleiterin für zentrale Dienste. Im August wird sie mit 65 Jahren pensioniert und ist stolz, dass sie inzwischen zum Vorbild für viele Frauen im Ministerium geworden ist.

„Heute ist es völlig normal, dass Kolleginnen oder auch Kollegen nach der Elternzeit in Teilzeit wiederkommen und dennoch Karriere machen“, sagt Fiedler. Der Frauenanteil im BMZ läge inzwischen bei 54 Prozent. Für höhere Positionen komme man heute nicht mehr an guten Frauen vorbei. Das sei in den 80er Jahren noch unvorstellbar gewesen. Damals sei es „die Zeit der starken Männer gewesen“ – mit straffen Hierarchien.

„Es war die Zeit der starken Männer.“

Direkten Kontakt zum Minister hat sie nur selten. „Bei dem Terminmarathon, den der Minister heutzutage meistern muss, ist es für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich schwerer geworden, ihn persönlich zu treffen“, sagt Fiedler.

An eine Begegnung mit einem früheren Minister erinnert sie sich aber doch: „Damals musste ich für eine Angelegenheit mit ins Ministerbüro und da saß der Minister Zigarre rauchend in seinem Büro und es lief Musik vom Plattenspieler. So etwas werden Sie heute nicht mehr erleben“, sagt Fiedler.

Von der großen Politik bekamen die Mitarbeiter nur wenig mit. Aber: „Es konnte einem damals schon passieren, dass in einem der italienischen Restaurants plötzlich Bundeskanzler Kohl neben einem stand“, sagt Fiedler. Besonders geprägt hat sie das Misstrauensvotum gegen den einstigen Kanzler Helmut Schmidt. „Es war für mich das erste Mal, dass ich erlebte, wie sich ein ganzes Ministerium ändert“, sagt Fiedler. Damals wechselte die Zuständigkeit von einem SPD-Minister zur CSU. „Das war schon spürbar anders“, sagt Fiedler.

Heute gibt es nicht mehr so starke ideologische Unterschiede zu überwinden. „Im Endeffekt gibt es in den vergangenen Jahren einen großen parteiübergreifenden Konsens über die Wichtigkeit der Entwicklungspolitik“, sagt Fiedler.

Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP), Bundesaußenminister Walter Scheel (FDP) und Bundeskanzler Willy Brandt (SPD, l-r ) auf der Regierungsbank im Deutschen Bundestag in Bonn während der dritten Lesung des Bundeshaushalts am 18.06.1970. Foto: DPA

An Bedeutung verloren hat seit dem Umzug der Bundesregierung nach Berlin allerdings die Abteilung von Peter Weinreis. In Bonn werden spätestens seit dem Jahrtausendwechsel deutlich weniger Fahrer gebraucht. Waren es zur Zeit der Wende noch 24 beim Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft, sind es heute noch vier. Wenn Weinreis am 20. Mai in Rente geht, noch drei.

Die Minister sitzen in Berlin

Der Minister sitzt meist in Berlin und hat dort seinen Fahrer. Plenarsitzungen oder Haushaltsverhandlungen gibt es in Bonn nicht mehr. Politische Empfänge, Vorträge und Essen sind selten geworden. „Es war eine große Veränderung für uns, dass die ganze politische Spitze aus Bonn weg war“, sagt Weinreis. Für die Fahrer wurde es ruhiger.

Weinreis selbst wechselte zurück in die Fahrbereitschaft – war ab da nicht mehr für einen einzelnen Politiker, sondern für alle Mitarbeiter des Ministeriums zuständig. „Die Hauptarbeit fand immer noch in Bonn statt“, sagt er. „Wir haben die Referenten eben mehr nach Berlin gefahren.“

Heute ist seine Hauptroute die zwischen Bonn und Brüssel. Er holt die Politiker, die aus Berlin nach Brüssel fliegen, am Flughafen ab und fährt sie zu den Veranstaltungen. „Meine Arbeit ist weniger vielfältig als früher, dafür auch weniger stressig“, sagt Weinreis.

Weniger stressig ist auch das Leben in Bonn, sagt er. Weinreis lebt selbst seit Jahrzehnten in der Bundesstadt und hat nicht nur als Fahrer, sondern auch als Bürger erlebt, wie anstrengend das Leben in einer Bundeshauptstadt sein kann. „Natürlich gibt es bei uns heute weniger Staatsempfänge. Das tut den Bonnern aber nicht weh. Denn wir hatten früher auch viele Demonstrationen in unserer gar nicht so großen Stadt“, sagt Weinreis.

Vor allem bei den Anti-Atom-Veranstaltungen sei Bonn von den vielen Demonstranten erdrückt worden. Dass dauernd alles abgeriegelt war, habe das Leben in der Stadt sehr geprägt. Deshalb hätte der Umzug Bonn irgendwie auch befreit. Zumal die Stadt entgegen aller Befürchtungen nicht untergegangen ist, sagt Weinreis.

Auch durch die 1,4 Milliarden Euro Ausgleichszahlungen des Bundes an die Stadt Bonn und die Region ist die Zahl der Angestellten in Bonn tatsächlich zwischen 1991 und 2002 um 8,4 Prozent gestiegen und steigt bis heute.

Auch der Tourismus ist – unter anderem durch das Kongress-Zentrum im alten Plenargebäude – gestiegen. Neben Köln und Düsseldorf hat Bonn den drittgrößten Pendlerüberschuss in NRW. Etwa 80.000 Menschen pendeln nach Bonn, 30.000 fahren zum Arbeiten aus Bonn in andere Städte angesiedelt.

Die Arbeitsplätze, die durch den Wegzug von Ministerien verloren gingen, brachten Bundesunternehmen wie Deutsche Post und Telekom, die ihre Zentralen gemäß des Bonn/Berlin-Beschlusses in Bonn eingerichtet haben, wieder zurück. Außerdem zogen zahlreiche Bundesbehörden, private Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen nach Berlin.

»Bonn war eine sehr bescheidene Hauptstadt.«

Ohnehin habe sich die Stadt nie besonders über den Regierungssitz definiert, sei ihr Eindruck als Kölnerin gewesen, sagt Fiedler: „Bonn war eine sehr bescheidene Hauptstadt. Es sind zwar viele Staatsgäste gekommen, Bonn war aber immer auch Studentenstadt.“ Die meisten Politiker sind am Wochenende nicht in Bonn geblieben.

Berlin strahle da heute ein ganz anderes Faszinosum aus. Viele junge Leute wollen daher lieber in Berlin für das Ministerium arbeiten. Dort spiele eben die Musik, sagt Fiedler„Wir erwarten bei Bewerbungen für einen Job im Ministerium aber von allen die Bereitschaft, sowohl in Bonn als auch in Berlin arbeiten zu wollen“, sagt die Abteilungsleiterin des BMZ.

Für ihren Bereich arbeiten 200 Leute in Bonn, etwa 50 in Berlin. Für das gesamte Ministerium arbeiten derzeit gut 1025 Menschen. 66 Prozent von ihnen sind nach Angaben des BMZ am Standort Bonn angesiedelt.

Sie selbst ist jede Woche für einige Tage am Zweitsitz in Berlin. „Wenn ich um sieben Uhr in Köln starte, sitze ich um zehn Uhr am Schreibtisch in Berlin“, sagt sie. „Eine ganze Reihe von Fragen lösen wir heute ganz einfach mit Videokonferenzen.“ Wer nicht mehrere Tage in Berlin bleiben will, könne sogar abends wieder zurückfliegen.

Allerdings müssten die meisten Mitarbeiter des Ministeriums gar nicht oder nur sehr selten von Bonn nach Berlin oder umgekehrt reisen. Videokonferenzen erleichtern die Zusammenarbeit zwischen den Standorten.

Was viele Mitarbeiter vermissen würden, seien die eher informellen Treffen, wie zum Beispiel bei einer Verabschiedung eines Botschafters. Dort sei man gut ins Gespräch mit anderen Politikern und sogenannten Entscheidern gekommen. „Diese Dinge finden deutlich weniger statt als vorher“, sagt Fiedler.

Ministerien profitieren von der Nähe zu Forschung und UN in Bonn

Dafür habe ihr Ministerium deutlich an Bedeutung gewonnen. Seit dem Umzug ist die Zahl der Mitarbeiter gestiegen, genauso das Budget – aber auch die Aufgaben des BMZ sind mehr und wichtiger geworden. „Klimafragen, Krisenvorsorge die Lösung weltweiter Gesundheitsprobleme – das sind alles Dinge, um die wir uns kümmern. Wir schicken nicht mehr nur die Krankenschwester in Krisengebiete“, sagt Fiedler.

Die Probleme seien näher an uns herangerückt, sodass die Arbeit des BMZ auch unabhängig von den Veränderungen in Bonn wichtiger geworden sei.

Das Arbeitszimmer im ehemaligen Kanzlerbungalow in Bonn. Der Bungalow wurde nach dem Regierungsumzug von Bonn nach Berlin 1999 nicht mehr genutzt. Seit 2001 steht der Bau unter Denkmalschutz. Foto: Oliver Berg dpa

Die Bedeutung von Fiedlers Ministerium zeigt schon das Gebäude, in das das BMZ nach dem Umzug der Regierung gezogen ist: das ehemalige Kanzleramt. „Manchmal komm ich mir vor, wie eine arme Cousine, die zu einer reichen Erbschaft gekommen ist. Es ist schon was Besonderes, wenn so ein historisches Gebäude für so ein kleines Ministerium zur Verfügung gestellt wird“, sagt Fiedler.

Aus ihrem Büro schaut man direkt in den Park zwischen ehemaligem Kanzleramt und Palais Schaumburg, einen Trakt weiter befinden sich das alte Kanzlerbüro und die Kabinettsräume.

Der Geist der großen politischen Entscheidungen ist im ganzen Gebäude – durch Fotos, Kunst und Erklärtafeln – bis heute greifbar.

Doch nicht nur durch das historische Gebäude habe das BMZ durch den Umzug in gewisser Weise gewonnen, sagt Fiedler. Viele für die Aufgaben des BMZ wichtige Behörden und Organisationen sind nun stark in Bonn vertreten– neben dem Deutschen Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) zum Beispiel auch die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ). Zudem sind die Vereinten Nationen in das ehemalige Abgeordnetenhaus gezogen.

„In Bonn gibt es eine starke Vernetzung der politischen Felder, die man nicht zerschlagen darf“, sagt Bernhard von Grünberg, Bonner Landtagsabgeordneter für die SPD. Die Kontakte in Berlin neu aufzubauen, würde Jahre dauern. Immer wieder gibt es Pläne, die übrigen Bonner Ministerien nach Berlin zu holen - zuletzt 2015 von Bundesbau- und Umweltministerin Barbara Hendricks. Die Landespolitik setzt sich allerdings klar für den Verbleib in Bonn ein.

Der Rutschbahneffekt nach Berlin müsse beendet werden, findet auch Joachim Stamp, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion. Es müsse eine dauerhaft tragfähige Vereinbarung über die Arbeitsteilung zwischen Berlin und Bonn gefunden werden, „die die Funktion Bonns als faktisch zweiten Regierungssitz erhält“.

„Durch die Vereinten Nationen wird die internationale Politik in Bonn immer vertreten sein“, sagt Weinreis. Bonn habe seiner Ansicht nach zwar an politischem Glanz verloren – weil die politischen Treffen wie Klimakonferenz oder das Treffen der G20-Außenminister weniger in der Öffentlichkeit wahrgenommen würden – generell sei Bonn aber seit 1991 viel internationaler geworden.

„Hier in Bonn sitzt inzwischen eine große Menge an Menschen, die sich mit internationalen Zukunftsfragen befassen. Die Bedeutung Bonns als internationaler Standort ist deutlich gestiegen“, sagt auch Fiedler.

Die Stadt stehe nicht nur im Vergleich zu vielen anderen Großstädten in NRW gut dar, sondern floriere insgesamt. Die Kaufkraft ist gestiegen, die Arbeitslosigkeit weiter niedrig, die Einwohnerzahl steigt. Das Interesse der Bonner für Politik sei heute zudem keineswegs geringer als früher, sagt Weinreis. Die Bonner würden in der Stadt heute genauso über Politik diskutieren wie früher.

Spätestens seit die ersten Wahlplakate für die Landtagswahl nach Karneval aufgehängt wurden, sei auch diese Thema in der Stadt. „Helmut Kohl wollte eine blühende Stadt hinterlassen. Das hat er geschafft“, sagt Fiedler.

Folge 2

Die fremde Wählerschaft

Wir verlassen Bonn und paddeln über den Rhein in die Domstadt. Auf Höhe der Mülheimer Brücke gehen wir an Land. Entlang von Dönerbuden schlängeln wir uns an Theaterbesuchern und Konzertbussen vorbei und schlendern über Kölns bekannteste Migranten-Straße. Ein Besuch auf der Keupstraße.

Die Keupstraße ist eine Einkaufsstraße im Kölner Stadtteil Mülheim und gilt auch als Zentrum türkischen Lebens in der Domstadt. Foto: Lisa Kreuzmann

Meral Sahin sitzt in ihrem Deko-Geschäft an der Keupstraße umgeben von weißen Papierrosen, Perlen und Paillettenbändern und verziert ein Silbertablett. Auf dem serviert sie wörtlich, was ihr gerade in den Kopf kommt. Klar, deutlich formuliert und fein verpackt.

Meral Sahin in ihrem Deko-Geschäft an der Keupstraße. Sie wünscht sich vor allem eine bessere Bildungspolitik in Deutschland. Foto: Chris Reichwein

Die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Keupstraße und Inhaberin eines Deko-Geschäftes ist sauer. Jahrelang hat sie sich für das Zusammenleben von Deutschen, Türken und Deutsch-Türken eingesetzt. Und jetzt, da Erdogan in Deutschland Wahlkampf macht, sei das gute Verhältnis plötzlich dahin und die in Deutschland lebenden Türken würden für die politische Situation in der Türkei verantwortlich gemacht. Dabei spiele sich ihr Leben hier ab, in Deutschland. „Daran zerbrechen Freundschaften zwischen Deutschen und Deutsch-Türken”, ärgert sich Sahin.

Mit einer Heißklebepistole befestigt die Dekorateurin eine weiße Perlenkette auf dem Tablett. Und mit jedem Perlchen, das sie klebt, fällt ein Satz, der sie erleichtert. Bis ihr Silbertablett eine runde Sache geworden ist – und alles gesagt ist, was mal gesagt werden musste.

Dieses Tablett hat Meral Sahin mit Bändern, Perlen und anderen Deko-Materialien verziert. Foto: Lisa Kreuzmann

Meral Sahin spricht nicht für sich, sie spricht für andere und dann doch wieder darüber, was sie persönlich nimmt: die angespannte Stimmung zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen ohne. „Es geht um Menschen, die einfach in der Mitte stehen und keinen Halt haben“, sagt die 46-Jährige. „Und wenn es andere sind, die einem Halt geben möchten, dann will man das auch nicht.“

Andere, damit ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gemeint. Am 16. April entscheidet sich, ob er noch mehr Macht bekommen soll - entschieden wird in der Türkei und in Deutschland. Und das stiftet Unfrieden. Engagieren sich die Deutsch-Türken denn mehr für ihr Herkunftsland als für ihre Wahlheimat Deutschland? Treibt Erdogan einen Keil zwischen die Deutschen, die Türken und die Deutsch-Türken? Sind die Menschen mit Migrationshintergrund etwa unpolitisch, wenn es um die Politik in Deutschland geht?

Jeder achte Wähler in NRW ist Migrant

Meral Sahin hat einen deutschen Pass. Über die Zukunft der Türkei kann sie nicht abstimmen. Wohl aber über das, was in Deutschland passiert. Und das will sie auch. Am 14. Mai wählt auch Sahin den nordrhein-westfälischen Landtag mit. Und sie hat klare Vorstellungen, was in Deutschland besser werden muss. Sie wünscht sich vor allem eine bessere Bildungspolitik. "Die Gemeinschaftsschulen in Köln sind nicht Fisch, nicht Fleisch", sagt Sahin. Kinder mit Migrationshintergrund müssten besser gefördert werden. Als alleinerziehende Mutter wünscht sich die Kölnerin außerdem mehr staatliche Unterstützung.

Etwa jeder achte Wähler in NRW hat einen Migrationshintergrund. Eine große Wählergruppe, die bislang vernachlässigt wurde. Dabei könnten die Parteien durch eine direktere Ansprache gerade dort noch Wählerstimmen gewinnen, sagt Wahlforscher Achim Goerres von der Uni Duisburg-Essen. Aus seiner bisherigen Forschung weiß er: „Es könnte durchaus sein, dass Migranten-Wähler als solche abgeholt werden wollen.“ Aber im Grunde wisse man über die fremde Wählerschaft noch viel zu wenig. Was man aber wisse: Für die deutsche Politiklandschaft würde sie immer wichtiger.

Etwa jeder fünfte in Deutschland lebende Bürger hat ausländische Wurzeln. Ende 2015 lebten laut Mirkozensus rund 17,1 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland.

Die meisten Migranten stammen mit 16,7 Prozent aus der Türkei. 9,9 Prozent der Menschen mit ausländischen Wurzeln kommen aus Polen, und auf Platz drei kommen die Russlanddeutschen, Russen, Kasachen und Kasachstandeutsche.

Aber nicht alle Menschen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland leben, dürfen bei der Landtagswahl wählen – weil sie keinen deutschen Pass haben. Laut Statistischem Landesamt können in NRW etwa 1,5 Millionen Menschen dieser Gruppe ihre Stimme abgeben, was einem Anteil von etwa zwölf Prozent der Wählerschaft entspricht. Jeder achte Wähler in NRW hat also einen Migrationshintergrund.

„Du bist nur interessant, wenn du etwas geben kannst, nämlich deine Stimme”. Ahmet Erdogan hat einen türkischen Pass und gehört nicht dazu. Der Vorsitzende des Moscheeverbands auf der Kölner Keupstraße sitzt in dem Deko-Geschäft und schaut Meral Sahin dabei zu, wie sie ihre Wut mit Schleifchen verpackt. Ausländer aus Nicht-EU-Ländern wie der Türkei besitzen bei Landtags- und Bundestagswahlen weder das Recht, ihre Stimme abzugeben, noch können sie sich selbst zur Wahl stellen.

Ahmet Erdogan in der Moschee an der Keupstraße. Der Vorsitzende des Moscheeverbands ist seit sechs Jahren Mitglied in der SPD. Foto: Chris Reichwein

Seit 1992 dürfen Ausländer mit einer EU-Staatsangehörigkeit an Kommunalwahlen teilnehmen. Dafür hat der Bundestag das Grundgesetz geändert. „Ich hätte schon lange die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen können, aber ich habe gesagt, ich kann mich auch mit türkischem Pass engagieren, genauso einsetzen, genauso arbeiten, das wollte ich beweisen“, sagt der Vorsitzende des Moscheeverbands.

„Aber du kannst nicht wählen“, unterbricht ihn Meral Sahin, die weiter Perlen klebt. „Nix kannst du bewirken, nix! Hättest du nicht gerne ein Wahlrecht?“. „Natürlich“, sagt Ahmet Erdogan. „Dann würde sich die deutsche Politik auch um dich kümmern. Würde sich die türkische Politik um die Türken in Deutschland kümmern, wenn sie kein Wahlrecht für die Türkei hätten? Würden sie sich den Weg machen? Nein!“, schimpft Meral Sahin und bindet ein blaues Band zu einer Schleife. „Du bist nur interessant, wenn du etwas geben kannst, nämlich deine Stimme. Und wenn du deine Stimme nicht geben kannst, bist du einfach Luft.“

Ahmet Erdogan sieht das anders. Er ist seit sechs Jahren SPD-Mitglied – was mit ausländischem Pass möglich ist - und engagiert sich politisch in Köln Mülheim. Wohnungsknappheit, Verkehr, eben diese Themen beschäftigten das Veedel, sagt Erdogan. Er lebt seit 1981 in Deutschland, ist als Gastarbeiterkind mit elf Jahren aus der Türkei gekommen.

Migranten wählen mehrheitlich SPD

Laut einer Untersuchung des Sachverständigen Rat für Integration und Migration vom vergangenen Jahr wählen Zuwanderer mit 40,1 Prozent mehrheitlich die SPD. An zweiter Stelle steht die Union mit 27,6 Prozent. Die Grünen landen mit 13,2 Prozent auf Platz drei, und die Linke kommt auf 11,3 Prozent.

Dabei unterscheiden sich die Ergebnisse nach Herkunftsländern: Die Türkeistämmigen wählen mit knapp 70 Prozent überwiegend die SPD. Die Spätaussiedler und Aussiedler bevorzugten die Union (45,2 Prozent). Auch EU-Neuzuwanderer aus Osteuropa neigten laut Studie überwiegend zu den Christdemokraten. Aber auch unter Migranten gibt es Politikverdrossene.

Wenige Meter vom Deko-Geschäft von Meral Sahin entfernt sitzt Hassan Yildirim in seinem Friseursalon und wartet auf einen Kunden. Der Fernseher zeigt türkisches Programm. Vor einem Jahr ist der “Kuaför Özcan” auf der Keupstraße ins Hinterhaus umgezogen. In dem ehemaligen Laden direkt an der Straße ist nun ein Juweliergeschäft. Hassan Yildirim will eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen. Über das, was am 9. Juni 2004 an diesem Ort geschehen ist. Dann tut er es doch, zeigt auf seinem Kopf, seine Brust, die Wade. Jene Stellen, an denen die Nägel Wunden hinterlassen haben. Das Friseurgeschäft auf der Keupstraße war ein Anschlagsziel der rechtsextremen Terrorgruppe NSU. Dabei wurden 22 Menschen verletzt. Der Anschlag schwebt noch heute wie ein böser Geist über der Straße, erzählt Meral Sahin.

Hassan Yildirim sieht müde aus. Seit 20 Jahren lebt er in Deutschland und genauso lange auch auf der Keupstraße. Gut sei das nicht, denn Deutsche sehe man dort eigentlich selten. Er spreche nur wenig Deutsch, seine zwölfjährige Tochter spreche es perfekt. Dann strahlen seine Augen doch für einen kurzen Moment. Für deutsche Politik interessiere er sich ebenso wenig wie für die türkische, denn egal, was man wähle: Einen Unterschied mache das ja doch nicht.

Nach Schätzungen des Statistischen Landesamts bleiben etwas mehr als sechs Prozent des Wählerpotenzials der Migranten in NRW ungenutzt, auch weil viele als ausländische Staatsbürger nicht wählen dürfen.

„Wir sagen in der Moschee, dass man sein Wahlrecht nutzen sollte“

Hinzu kommt das mangelnde Interesse, der Verdruss, mit der eigenen Stimme nichts bewegen zu können. „Viele interessieren sich nicht und kennen sich auch nicht aus“, sagt Ahmet Erdogan. „Wenn Innenminister Ralf Jäger vorbeikommen und gegenüber einen Tee trinken würde, ich weiß nicht, ob ihn jeder hier kennen würde“, sagt der Sozialdemokrat. „Natürlich würde ich gerne wählen können, ich bin seit 36 Jahren in Deutschland, zahle genauso meine Steuern, engagiere mich überall, bin sehr aktiv - natürlich hätte ich gerne das Wahlrecht. Menschen, die hier sind und eine Aufenthaltserlaubnis haben, sollten auch wählen gehen dürfen“, sagt er.

Aber dass es nicht so ist, ärgert ihn nicht. Er könne auch so etwas bewegen, sich einbringen in seinem Veedel, eine Stimme haben. Andere zum Wählen bewegen könne er als Vorsitzender des Moscheeverbandes auch. „Was die Menschen wählen, können wir nicht beeinflussen“, sagt der 46-Jährige. „Was wir beeinflussen wollen: dass die Leute, die wählen können, auch wählen gehen. Ich versuche das in der Moscheegemeinde, ich versuche das auf der Keupstraße. Wir sagen, dass man sein Wahlrecht nutzen sollte.“

„Warum schafft es Erdogan, in Deutschland 40.000 Anhänger zu mobilisieren, und warum schaffen wir das nicht hier?”

Denn die Türken und Türkischstämmigen in Deutschland könne man genauso für Angela Merkel oder Hannelore Kraft begeistern wie für Recep Tayyip Erdogan, da sind sich Meral Sahin und Ahmet Erdogan einig. „Die Türken sind politisch“, sagt Sahin. „Das muss die deutsche Politik nur begreifen.“ „Warum schafft es Erdogan, in Deutschland 40.000 Anhänger zu mobilisieren, und warum schaffen wir das nicht hier? Was haben wir da falsch gemacht”, fragt Ahmet Erdogan. "Warum gehen die Leute für die Türkei wählen? Da muss doch auch an unserer Politik etwas falsch sein.“

Die Untersuchung des Sachverständigen Rat für Migration kommt zu einem ähnlichen Schluss. Demnach interessieren sich Zuwanderer grundsätzlich nicht weniger für die Parteien in Deutschland als Menschen ohne Migrationshintergrund.

Eugen Schmidt ist 1999 aus Kasachstan nach Deutschland gekommen und lebt seit 2005 in der Nähe von Köln - und seit Kurzem ist er AfD-Mitglied. „Ich habe drei Kinder“, sagt der Russlanddeutsche. Und um die mache er sich Sorgen. Vorher war er in keiner Partei, hat jahrzehntelang die CDU gewählt, aber damit ist nun Schluss. Von Angela Merkels Flüchtlingspolitik hält er nicht viel.

Der 41-Jährige ist Initiator der Plattform „Russlanddeutsche für AfD NRW“. Er weiß von seiner Community: So wie er denken viele. Was die CDU vor Jahren einmal war, das sei heute die AfD: Die komme bei den Russlanddeutschen besonders gut an.

Aus der bisherigen Wahlforschung wisse man, dass die Russlanddeutschen ein ethnisches Deutsch-Verständnis hätten, sagt Forscher Goerres von der Uni Duisburg-Essen. „Deutsch sein durch Abstammung, Verteidigung des Deutschtums“, eine Einstellung, die auch die AfD propagiert. Hinzu komme, dass es in Deutschland eben nicht so viele Parteien gebe, die russlandfreundliche Politik mache, sagt der Wissenschaftler. Je religiöser die Menschen seien, desto wertkonservativer seien sie außerdem, sagt der Wissenschaftler.

Für Eugen Schmidt ist es vor allem das „Asylchaos“, das ihm Sorgen bereite. „Die Migration muss gestoppt werden“, sagt Schmidt. „Es können nicht alle nach Deutschland kommen. Wir müssen die Migrationsursachen bekämpfen statt zu versuchen, alle leidenden Menschen zu uns zu holen.“ Aus den Maghreb-Staaten zum Beispiel, oder aus den Nachbarländern. Menschen, die vor Krieg oder politischer Verfolgung geflohen sind, müsse in Deutschland weiterhin Schutz gewährt werden, sagt Schmidt. Der 41-Jährige fürchtet aber auch, dass Migration, auf Kosten der Sicherheit gehe, etwa, wenn potenzielle Attentäter ins Land kämen.

Dass die Spätaussiedler und Aussiedler sich mehrheitlich aber immer noch für die CDU/CSU entscheiden würden, sei mit der Treue zu Kanzler Helmut Kohl zu erklären, der sich Anfang der 90er Jahre für die Rückkehr der Russlanddeutschen eingesetzt hatte, sagt Wahlforscher Goerres. Aber auch die Linke stehe bei den Russlandstämmigen mit kommunistischer Prägung heute noch hoch im Kurs.

Hannelore Kraft? „Hammer, die Frau, Hammer“

Der NRW-Landesverband der Alternative für Deutschland hat sein Wahlprogramm auch auf Russisch veröffentlicht. Bei vielen Themen kommen die Aussiedler und Spätaussiedler mit dem Protest der AfD überein. Sie wünschen sich mehr Ordnung und Sicherheit im Land, haben Angst um ihre Zukunft. „Wir haben Angst um unsere Frauen, unsere Kinder und vor allem Angst vor dem Terror“, sagt Eugen Schmidt.

Auf der Kölner Keupstraße hofft man vor allem, dass die AfD bei der Landtagswahl nicht zu stark abschneidet. „Es sind noch ein paar Wochen Zeit“, sagt Ahmet Erdogan von der Mülheimer SPD. Die nutzt er, um Wahlkampf für seine Partei zu machen.

Für die Landtagswahl prognostiziert Ahmet Erdogan eine große Koalition. Er glaube nicht, dass es für Rot-Grün noch einmal reicht. Hannelore Kraft? „Hammer, die Frau, Hammer“, sagt Meral Sahin. Für die Keupstraße wünscht sie sich, dass sich das Verhältnis zwischen den Menschen mit Migrationshintergrund und den Deutschen wieder entspanne: „Wir waren schon auf einem guten Weg.”

Meral Sahin und Ahmet Erdogan in dem Deko-Geschäft an der Keupstraße. Sie besitzt den deutschen Pass, er den türkischen. Foto: Lisa Kreuzmann

Folge 3

Grüner als grün – Wahlkampf eines Außenseiters

Köln und der Rhein liegen hinter uns. Über kleinere Flüsse und auch mal über Land geht es nach Mönchengladbach, in den Stadtteil Rheydt. In einer der Einkaufsstraßen liegt das Restaurant „Blue Angel“, in dem sich an diesem Abend Veganer zum Stammtisch treffen. Das Lokal ist gut besucht, Stimmengewirr füllt den Raum. Am Buffet bildet sich eine lange Schlange. Es gibt Spinat in Blätterteig, Couscous oder veganen Milchreis. Norbert Vitz wirkt zufrieden.

In einer Ecke des Lokals hat der Mönchengladbacher Platz genommen. 60 Leute sind diesmal zum Stammtisch gekommen, erzählt er stolz. Norbert Vitz ist nicht nur Mitorganisator des Stammtisches, sondern auch Kandidat für die Landtagswahl. Der Stammtisch ist für ihn eine Gelegenheit, mit Parteikollegen, Mitgliedern und potenziellen Wählern ins Gespräch zu kommen.

Der 64-Jährige kandidiert nicht für eine der großen Parteien, sondern für eine der kleinen: die V-Partei³ (ausgesprochen: V-Partei hoch drei), die Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Bei der Landtagswahl in NRW tritt sie zum ersten Mal an, im April 2016 wurde sie gegründet. Acht Landesverbände gibt es inzwischen, mit insgesamt fast 1000 Mitgliedern, sagt Vitz. Der Landesverband NRW hat um die 155 Mitglieder. Zum Vergleich: Bei CDU und SPD waren es Ende Dezember bundesweit jeweils rund 430.000.

Norbert Vitz, Landtagskandidat der V-Partei³, und Parteimitglied Gisela Heynert an ihrem Infostand zur Landtagswahl in der Mönchengladbacher Innenstadt. Foto: C. Reichwein

Entsprechend müssen sich die kleinen Parteien im Wahlkampf ganz anders behaupten als die etablierten: weniger Unterstützer, weniger Personal, weniger Geld. Politik ist Neben- und nicht Haupterwerb trotz der vielen Termine. Norbert Vitz, auch Generalsekretär der Partei in NRW, organisiert den Wahlkampf neben seinem Job als selbständiger Informatiker. Und er tritt nicht nur bei der Landtags-, sondern auch bei der Bundestagswahl als Listenkandidat an.

Ob die V-Partei³ allerdings an der Bundestagswahl teilnehmen darf, ist noch offen. Die für die Zulassung zur Landtagswahl nötigen 1000 Unterstützer-Unterschriften hatte sie schnell zusammen, die für die Bundestagswahl aber noch nicht. Bis zu 2000 Unterschriften pro Bundesland sind nötig. Da packt Vitz gern mit an.

Er hat die Listen immer mit dabei, verrät der Mann mit dem hellgrünen T-Shirt und dem zum Zopf gebundenen, grauen Haar an diesem Abend in Mönchengladbach. Er holt ein Klemmbrett mit Formularen aus der Tasche. Dazu ein Schild mit der Aufschrift V-Partei³, damit die anderen im Restaurant auch wissen, wo die Parteivertreter zu finden sind. Flyer hat er ebenfalls mitgebracht.

„Der Landtag ist auf jeden Fall unser Ziel“

„Hast du schon unterschrieben?“, fragt Vitz einen 18-Jährigen, der mit seiner Mutter zum Stammtisch gekommen ist. „Ist das für die Landtagswahl? Da habe ich schon“, sagt der junge Mann, ebenfalls Veganer und Parteimitglied. „Nein, die ist für die Bundestagswahl“, antwortet Vitz und schiebt ihm das Klemmbrett und einen Kugelschreiber rüber. Jeden, der an den Tisch kommt, fragt der 64-Jährige nach einer Unterstützer-Unterschrift. Nicht nur an diesem Abend, sondern auch bei jeder anderen Veranstaltung oder in seinem Privatleben. „Ich verbinde das mit meinem Alltag“, sagt er. „Ich nutze es, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.“ Etwa bei der Bäckersfrau, die ihm zwar sagte, sie werde nie Veganerin, ihm aber ihre Unterschrift gab. Das Unterschriftensammeln für die Bundestagswahl fällt so direkt mit dem Landtagswahlkampf zusammen.

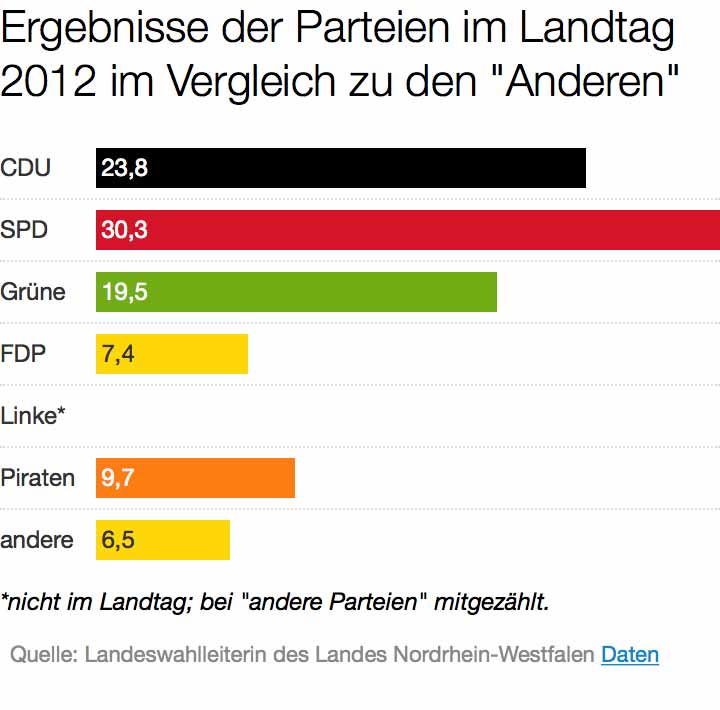

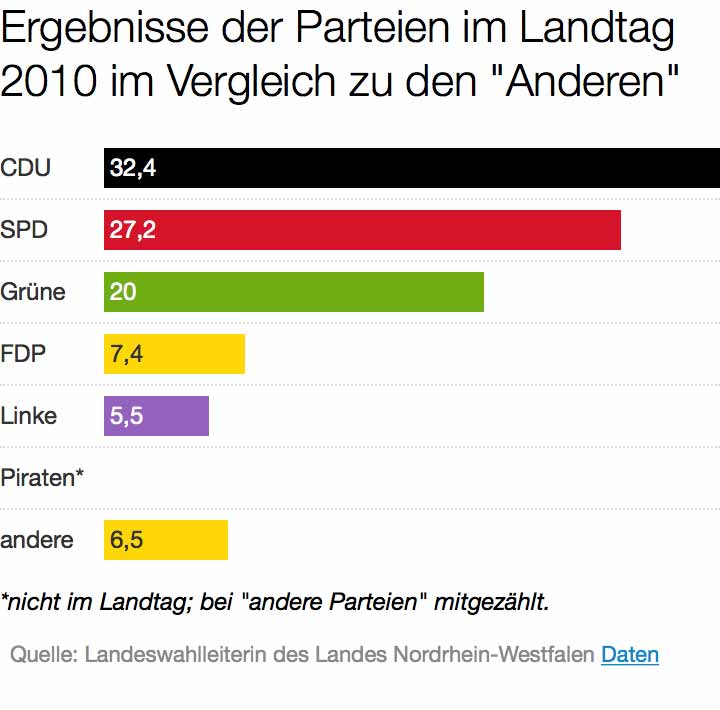

Die Unterschriften zusammenzubekommen, ist aber nicht die einzige Herausforderung, der sich die kleinen Parteien stellen müssen. Während sich die Großen erhoffen, in die neue Regierung zu kommen, müssen die Kleineren erst die Fünf-Prozent-Hürde meistern, die Sperrklausel für den Einzug ins Parlament. Hier zu scheitern, davor sind auch die größeren Parteien nicht gefeit. Die Linke schaffte die Hürde bei der Landtagswahl 2012 nicht, die FDP überraschend doch, anders als in vielen anderen Bundesländern.

„Der Landtag ist auf jeden Fall unser Ziel“, sagt Vitz. „Man hat ja bei den Piraten gesehen, dass das geht.“ Die Piraten waren als zuvor recht unbekannte Partei 2011 kometenhaft aufgestiegen. Erst kamen sie ins Berliner Abgeordnetenhaus, dann folgten nach und nach weitere Landesparlamente – auch in NRW. Dort waren sie 2010 mit 1,6 Prozent noch an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert, zwei Jahre später zogen sie mit 7,8 Prozent in den Landtag ein. Auch die Freien Wähler schafften das in Bayern, wo sie seit 2008 im Parlament vertreten sind.

Anhänger der Piraten jubeln bei der Wahlparty in NRW 2012, als sie vom Einzug in den Landtag erfahren. Foto: DPA

Vielen anderen Parteien gelingt das nicht. Mal 0,1 Prozent, mal 0,4 Prozent, das reicht nicht für den Landtag. Und so finden sie sich an den Wahlabenden in den Balkendiagrammen der TV-Sender zusammengefasst als „Andere“ wieder. Auch die V-Partei³ muss damit rechnen, am Wahlabend in dieser Kategorie aufgelistet zu sein. Was macht Vitz in diesem Fall? "Dann geht es weiter." Er wolle dann zum Beispiel andere Landesverbände unterstützen. "Zu tun gibt es genug", sagt er.

Aber auch wenn es die Kleinen meist nicht in den Landtag schaffen, liegt dahinter ein nicht zu verachtendes Stimmpotenzial. Bei der Landtagswahl in NRW 2010 kamen die kleinen Parteien auf zusammen 6,5 Prozent der Stimmen. Damals gehörten auch die Piraten in diese Kategorie. 2012 lag der Stimmanteil bei 4,4 Prozent plus die 2,5 Prozent der Linken. 17 kleine Parteien plus Einzelbewerber und weitere „Sonstige“ sind im offiziellen Endergebnis der Wahlen aufgelistet. Dieses Jahr könnten es noch mehr werden: 31 Parteien und Wählervereinigungen sind laut Landeswahlleiter zur Wahl zugelassen.

Im Wahlkreis Mönchengladbach I lag der prozentuale Anteil der Anderen höher als im Land insgesamt, im Wahlkreis Mönchengladbach II gab es ähnliche Ergebnisse.

An das Stimmpotenzial ihrer Wählerschaft glaubt auch die V-Partei³. Ihre Vertreter gehen von zehn Millionen Vegetariern und Veganern in Deutschland aus, Tendenz steigend. Und sie sind davon überzeugt, dass sie mit ihren Themen wie der "Agraragenda 2030" ausreichend Wähler mobilisieren können. „Als frische Partei kann man neue Themen setzen“, sagt Vitz. Die steht unter anderem für eine Abschaffung der Tierschlachtung, eine faire Mehrwertsteuer - bei unbehandelten Lebensmitteln wie Obst und Getreide soll sie abgeschafft werden -, für Volksbegehren, das Aus für die Jagd als Hobby oder auch für ein Ende der Atomkraft.

Der Mönchengladbacher hat einige Parteikollegen an seinem Tisch versammelt wie die stellvertretende Landesvorsitzende oder eine potenzielle Bundestagskandidatin. Immer wieder kommen Mitglieder an den Tisch, vom Auszubildenden bis zum Psychologie-Studenten. Sie sprechen über veganes Essen, über Tierschutz, über Alltägliches, aber vieles dreht sich auch um die Partei und den Wahlkampf.

Einiges haben sie noch vor, ähnlich wie die etablierten Parteien, nur in kleinerem Rahmen. Am Wahl-O-Mat beteiligen sie sich, Plakate sollen kommen, ein Wahlwerbespot ebenfalls. Auch Infostände in den Wochen vor der Wahl sind in mehreren Städten in NRW geplant.

Vitz hat dafür schon ein paar Ideen, die er seinen Mitstreitern beim Stammtisch vorschlägt. „Ich habe mir überlegt, einen Wahlzettel in Übergröße auszudrucken und auf einem Tapeziertisch zu kleben“, erzählt er. Der soll dann hochkant neben dem Infostammtisch stehen – das Kreuz natürlich bei der V-Partei³. „Und dann könnten die Menschen mit so kleinen Pfeilen darauf zielen.“.

Der Vorstand der V-Partei³ bei der Veggie World in München im April 2016. Auf der Messe wurde die Partei gegründet. Foto: V-Partei³

Der Mönchengladbacher kam nur wenige Wochen nach der Gründung zur V-Partei³. Das System der Demokratie sei für ihn eine Art 1.0, sagt der Informatiker. Er sei dagegen immer auf der Suche nach Updates, nach Verbesserungen. Sogar an die Gründung einer eigenen Partei dachte er, bis er im Internet auf die V-Partei³ stieß, die genau die Themen behandle, die seinen eigenen Vorstellungen entsprechen. „Ich habe es direkt angeklickt, und schon war ich Mitglied 39“, sagt er. Warum macht er nicht bei den Grünen mit? Vitz sagt, dass er durchaus Sympathien für sie hege, aber die Partei sei ein bisschen festgefahren – „gerade bei unserem Thema“. Gemeint ist die vegane und die vegetarische Ernährungsweise.

Der 64-Jährige lebt selbst seit vier Jahren vegan, vegetarisch seit 45 Jahren. Fleisch essen habe ihm eigentlich nie behagt, sagt er. Mit dem Auszug von Zuhause ließ er es dann sein, auch seine beiden Kinder haben nie Fleisch gegessen. Mit 19 Jahren machte er sich zudem auf zu einer Weltreise. Asien, Afrika, Lateinamerika – rund zehn Jahre war er unterwegs und zum Beispiel in der Entwicklungshilfe tätig. Dabei reparierte er etwa mit Einheimischen technische Geräte, auch beim Aufbau eines Dorfes war er mal mit dabei. Diese Zeit hat ihn geprägt, man sehe alles globaler, sagt er. Mit dieser Sichtweise fühlt er sich bei der V-Partei³ gut aufgehoben. „Im Grunde packen wir die ganzen menschengemachten Probleme an“, sagt er. „Das ist meine Challenge.“

Folge 4

Wo Rechte sich sammeln

Mitglieder der rechten Gruppierung Syndikat52 haben an Karneval im Kreis Heinsberg Aufkleber mit ihren Parolen geklebt. Foto: Stolzenberger

Von Mönchengladbach geht es weiter in den Kreis Heinsberg. Das Wasser wird uns hier zu flach. Zu Fuß geht es schneller. An der Rur packen wir unser Kajak dann wieder auf Wasser und erkunden den Kreis. Einen Kreis, in dem in drei Stadträten NPD-Politiker sitzen. Einen Kreis, in dem rechte Parteien hohe Werte erzielen. Wie macht sich die rechte Szene in den Gemeinden bemerkbar? Wie gehen die Menschen im Kreis Heinsberg damit um?

Deutscher Rap tönt aus dem Käfig hinter der Halfpipe. Nicht der Rap, den man aus den Charts kennt. Ein Ball knallt gegen die Gitter – nochmal, nochmal, immer schneller. Die Musik ist kaum noch zu hören. Schon gar nicht ist der Text zu verstehen. Ein paar Jungs nutzen den sonnigen Nachmittag in Wassenberg zum Zocken. Sich unterhalten wollen sie nicht. Schon gar nicht über Politik oder politische Gesinnungen in ihrer Stadt. Der Ball klatscht gegen den Basketballkorb.

„Wenn es hier rechte Jugendliche gibt, dann halten die sich gut versteckt“

Politik ist ein schwieriges Thema in Wassenberg. Zumindest dann, wenn es um Rechtsradikale oder rechtsgesinnte Gruppen geht. Denn in der Kleinstadt im Kreis Heinsberg gibt es eine Szene von Rechtsextremen. Sie ist nicht sehr groß, aber an Schulen und Jugendeinrichtungen doch immer wieder präsent und Thema. Es gebe zwar keine feste Gruppenstruktur, aber die Szene bestehe aus „vergleichsweise sehr jungen Menschen“, teilt der Staatsschutz Aachen mit.

„Man hört immer wieder, dass es hier solche Gruppen gibt. Aber mir sind die hier noch nie begegnet“, sagt eine Frau, die auf den Wiesen unterhalb der Gesamtschule mit ihrem Hund spielt. Sie geht jeden Tag mit ihrem Hund in der Stadt spazieren, auch abends. Gruppen, die aggressiv auftreten oder rechte Parolen von sich geben, habe sie nie wahrgenommen. „Wenn es hier rechte Jugendliche gibt, dann halten die sich gut versteckt“, sagt sie.

Bei der Landtagswahl 2012 gaben zwei Prozent der Wähler im Wahlkreis Heinsberg II rechten oder rechtspopulistischen Parteien (NPD, pro NRW, Partei der Vernunft) ihre Stimme. Im Wahlkreis Heinsberg I waren es 1,8 Prozent. Der NPD gaben in beiden Wahlkreisen jeweils 0,7 Prozent ihre Stimme. Im Wahlkreis Heinsberg I waren das 341 Menschen, in Heinsberg II 374. In den meisten Wahlkreisen liegt die NPD deutlich unter diesem Ergebnis.

Den höchsten Wert erzielte sie 2012 in Duisburg und Essen mit jeweils einem Prozent. Im Wahlkreis Dortmund I, zu dem auch die Rechten Hochburg Dorstfeld gehört, kam die NPD auf 0,8 Prozent. Im Endergebnis kam die NPD landesweit auf 0,5 Prozent. Bei der Landtagswahl 2010 konnte die NPD im Wahlkreis Heinsberg I sogar noch 1,1 Prozent holen, in Heinsberg II ein Prozent.

Zwei junge Männer steigen auf dem Parkplatz an der Gesamtschule in Wassenberg aus ihrem Auto. Sie wollen schnell noch was einkaufen für das Wochenende. Rechts wählen? Für sie keine Option. Aber dass das überhaupt ein besonderes Thema in der Region ist, können sie sich nicht vorstellen. NPD? Weder in ihrer Freizeit, noch beim Feiern sind ihnen rechtsextreme Gruppen aufgefallen, schon gar keine Werbeaktionen rechter Parteien.

Ein paar Kilometer weiter südlich im Kreis, in Heinsberg, macht man an diesem Mittag andere Erfahrungen. Das „Bündnis gegen Rechts Kreis Heinsberg“ hatte zum Aktionstag „Unser Kreis ist bunt, tolerant und friedlich“ geladen. Als die ersten Gäste und Aktivisten kommen, steht auch eine Gruppe aus dem rechten Milieu vor dem Kreishaus. Sie fotografieren die Besucher. Die Vertreter von Linken und Grünen, auch die Veranstalter kennen die Leute und die Situation schon. „Die Bilder landen dann im Internet, um zu zeigen, wer gegen sie ist“, sagt Dominik Goertz, Landtagskandidat der Linken im Kreis Heinsberg. Das seien aber schon die Hardcore-Rechten, sagt Christoph Stolzenberger.

Der Kreisverbandsprecher und Bundestagskandidat der Grünen lebt in Erkelenz und organisiert dort seit 2004 Demonstrationen gegen Rechts. Auch die große Gegendemo im Februar 2016, als die NPD in Erkelenz zum Aufmarsch aufgerufen hatte, hat Stolzenberger angemeldet. 1000 Gegendemonstranten sorgten damals dafür, dass sich nach Angaben der Polizei die etwa 70 Teilnehmer der NPD-Veranstaltung zurückzogen.

„Die rechtsextremen Jugendlichen werden Sie auf der Straße nicht treffen. Die wollen nicht wahrgenommen werden.“

Stolzenberger kennt die rechte Szene im Kreis und der Region seit Jahrzehnten, legt sich immer wieder mit den Anführern der rechten Kader und Parteien an. „Die rechtsextremen Jugendlichen werden Sie auf der Straße nicht treffen“, sagt Stolzenberger. „Die wollen nicht wahrgenommen werden.“

Sehr wohl wollen sie aber, dass ihre politische Haltung wahrgenommen wird. Karneval 2017: Während die Jecken bunt verkleidet gemeinsam ihre Vielfalt feiern, kleben einige Jugendliche Aufkleber mit rechtsradikalen Symbolen und Botschaften an Laternen und Ampeln. Syndikat52 nennt sich die Gruppierung. Sie ist ein Ableger der Partei „Die Rechte Aachen-Heinsberg“ und wird von der Partei als Freizeitgruppe ausgewiesen. Seit einigen Jahren versucht Syndikat52, sich in der Jugendkultur in der Region um Aachen und Heinsberg zu etablieren. Die angekündigte Einrichtung eines Zentrums für Veranstaltungen ist bisher aber nicht gelungen.

Sowohl in der Partei „Die Rechte“ als auch bei Syndikat52 sammeln sich ehemalige Mitglieder der seit 2012 verbotenen Kameradschaft Aachener Land, sagen Kenner der rechten Szene. „Es gibt eine Szene von jungen Leuten, die mit älteren Kadern zusammenarbeitet“, sagt Patrick Fels, Politikwissenschaftler und Mitarbeiter der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Köln. In Aachen sei es in den vergangenen Jahren ruhiger um die rechte Szene geworden, dafür seien die Gruppen vermehrt im Kreis Heinsberg aktiv.

NPD-Ratsmitglieder fallen politisch kaum auf

In Erkelenz besetzt die NPD bei Kommunalwahlen in der Regel alle Wahlbezirke mit einem Kandidaten. Christian Remberg hat es in den Stadtrat geschafft. Remberg gilt als gewaltbereiter Neonazi und ist vorbestraft. Im Rat der Stadt ist er unauffällig. „Anfangs hat er noch Anträge gestellt, die wurden ohne Aussprache abgelehnt. Während des NPD-Verbotsverfahrens ist er gar nicht mehr zu den Sitzungen gekommen“, sagt Peter Jansen (CDU), Bürgermeister von Erkelenz. Ansonsten falle die Partei nicht durch besondere Aktionen auf. „Öffentlich passiert da nichts“, sagt Jansen.

Den Eindruck teilen Politiker aus den beiden anderen Stadträten im Kreis Heinsberg, in denen ebenfalls NPD-Mitglieder sitzen. „Die Ratssitzungen, an denen er bisher teilgenommen hat, kann man an einer Hand abzählen“, sagt Max Weiler (CDU), Ratsherr in Geilenkirchen. Seit einem Jahr habe man den Herrn gar nicht mehr gesehen. „Er nimmt die Aufwandsentschädigung, tut aber nicht mal das Mindeste dafür; das wäre, zu den Sitzungen zu kommen“, sagt Weiler.

Die NPD-Vertreter im Kreis Heinsberg selbst wollten sich zu ihren Zielen für die Landtagswahl nicht äußeren. Sie lehnten auf Anfrage der Redaktion jede Art von Kommunikation über ihre Partei-Aktivitäten im Kreis Heinsberg ab und behalten sich vor, ihre Informationen ausschließlich selbst zu veröffentlichen.

Stolz ist Weiler auf die Menschen im Kreis. Als die NPD vor der vergangenen Kommunalwahl eine Kundgebung abhalten wollte, hätten Demonstranten so viel Lärm gemacht, dass man von der NPD kein Wort verstehen konnte. Generell sei die „Öffentlichkeitsarbeit“ der NPD aber sehr gering, sagt Dirk Kraut (parteilos, vorher nach eigenen Angaben "Die Linke"). Er sitzt in Hückelhoven im Stadtrat - ebenso wie Helmut Gudat (NPD). „Er erscheint nicht mehr so oft und beteiligt sich nicht“, sagt Kraut. Wichtig sei es, zu zeigen, dass Rechtsextremismus der falsche Weg sei. „Bei Veranstaltungen der Rechten ziehe ich mir junge Leute raus und frage sie, warum sie mitgehen“, sagt Kraut. Das würde bei vielen schon helfen, über ihre Einstellung nachzudenken.

Auf Aufklärung setzt auch der Leiter des Jugendzentrums in Wassenberg. Im JuZe sind rechte Parolen, rechtsradikale Musik und Werbeaktionen verboten. Wer sich daran hält, wird nicht des Hauses verwiesen. „Es gibt Jugendliche, die meinen, rechtes Gedankengut in sich zu tragen und es verbreiten zu müssen. Wir machen ihnen klar, dass das nicht in Ordnung ist“, sagt Jugendzentrumsleiter Patrick Geiser.

Viele von ihnen wüssten gar nicht, wogegen sie tatsächlich sind. Meist seien es Jugendliche ohne festen Freundeskreis, die erstmal Mitläufer sind. „Wofür Hitler Autobahnen gebaut hat, wissen sie nicht. Aber sie finden es erstmal gut“, sagt Geiser. Da sei Aufklärungsarbeit gefragt. Bisher hat der Jugendzentrumsleiter die Erfahrung gemacht, dass die Jugendlichen dafür empfänglich sind.

„Glücklicherweise sind es immer nur einzelne Schüler und nicht direkt 50“

Dirk Gaffron, Vorsitzender der FDP Erkelenz, fordert deshalb, dass das Thema Radikalismus intensiver in den Schulen besprochen wird. Damit die Jugendlichen eben nicht aus Unwissenheit rechten Ideologien und Parolen folgen. Die FDP höre sich schon um, ob Jugendliche von Rechten angesprochen und angeworben werden, um dann aktiv werden zu können. Bisher gebe es solche Entwicklungen an den Erkelenzer Schulen aber wohl nicht, sagt Gaffron.

„Glücklicherweise sind es immer nur einzelne Schüler und nicht direkt 50“, sagt Stolzenberger. Das mache es für die Lehrer aber schwer, mitzubekommen, wenn Schüler rechtsextreme Ideen vertreten oder verbreiten.

Sowohl der Leiter des JuZe in Wassenberg, als auch die Politiker glauben nicht, dass es im Kreis Heinsberg mehr Rechte gibt als in anderen kleinen, ländlichen Städten. Dennoch ist eine Häufung rechtsextremer Aktivitäten und Vorfälle in der Region nicht zu leugnen. Bekanntester Fall ist der Angriff von Rechten auf drei Migranten in Wassenberg am 27. Januar 2015. Vier Jugendliche gingen damals am Bahnhof mit Schlagstöcken auf die Flüchtlinge los. Inzwischen sind die Angreifer dafür verurteilt worden.

Regelmäßig Konzerte rechter Bands

Neben einzelnen Gewalttaten fällt die rechte Szene im Kreis den Mitarbeitern der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Köln vor allem durch Konzerte auf. Zum Beispiel im Pub 44 finden immer wieder Konzerte mit dem rechtsradikalen Rapper Makss Damage statt. Auch Konzerte der Neonazi-Band Kategorie C werden im Grenzgebiet zu Belgien und den Niederlanden von Heinsberg aus organisiert. „Bei solchen Konzerten sind alle bekannten Gesichter aus der rechten Szene der Region da“, sagt Fels.

Für einen ländlichen Bereich wie den Kreis Heinsberg seien die rechte Szene und die Zahl der Rechtsextremen durchaus auffällig – vor allem, weil sie an verschiedenen Orten gleichzeitig aktiv sind, sagt Fels. „Die Kader der Rechten sind aber nicht mehr so stark besetzt wie früher. Sie haben in den vergangenen Jahren einige ihrer Anführer verloren“, sagt der Grünen-Politiker Stolzenberger. Es gebe im Kreis zwar mehrere verschiedene rechte Gruppen, oft seien dort aber dieselben Personen aktiv.

Zum Syndikat52 gehören seiner Kenntnis nach etwa 20 bis 30 Personen. Der Staatsschutz Aachen rechnet in der Region Heinsberg ungefähr ein Dutzend Personen zum Kreis der Personen, die politisch motivierte Straftaten begehen könnten.

Rechte machen Werbung mit Aufklebern und Flugblättern

Stolzenberger ist froh, dass die Rechten in der Öffentlichkeit nicht mehr so auffallen wie vor einigen Jahren noch. „Es ist aber wichtig, dass wir trotzdem mitbekommen, was sie planen“, sagt der Politiker. Nicht zu übersehen ist die Werbung für Syndikat52. In Hückelhoven kleben die Mitglieder nicht nur Aufkleber mit ihren Parolen, sie verteilen auch Flugblätter in Zügen, berichtet Jenny Marx (Die Linke Kreis Heinsberg) beim Aktionstag des Bündnisses gegen Rechts. „Da hilft es nur, die Zettel zu entsorgen, wenn man sie rumliegen sieht – oder sie bewusst vor den Augen der anderen im Zug direkt zu zerreißen“, sagt Dominik Goertz.

Für die Landtagswahl rechnen die Vertreter der anderen Parteien im Kreis der NPD trotz rechter Aktivitäten keine großen Chancen aus. Allerdings könnten von den bisherigen NPD-Wählern einige nun die AfD wählen – zusätzlich zu den sogenannten „Protestwählern“, fürchtet Stolzenberger. „Weil sie sehen, dass sie dort wirkmächtiger sind.“ In einem Umfeld, in dem rechte Tendenzen ohnehin schon präsent seien, hätten es Rechtspopulisten leichter. Auch der Erkelenzer FDP-Vorsitzende befürchtet, dass die Strömung zur AfD geht.

Egal, wie die Landtagswahl im Kreis Heinsberg ausgeht, in einem sind sich die Vertreter von CDU, SPD, Grünen, Linken und FDP einig: Die Demokraten müssen zeigen, dass sie die Mehrheit sind – bei Demonstrationen, in Diskussionen, auf der Straße im Dialog mit Rechten.

Folge 5

Auch Obdachlose haben eine Stimme

Wir verlassen Heinsberg zunächst auf dem Landweg und schippern dann über den Rhein nach Düsseldorf. Auf Höhe der Altstadt gehen wir an Land. Dort, wo Düsseldorfer und Touristen flanieren oder feiern gehen. Vorbei an der Königsallee mit ihren schicken Designerboutiquen und ihrer gut betuchten Kundschaft. Vorbei am modernen Kö-Bogen und den schicken neuen U-Bahn-Haltestellen der Wehrhahn-Linie. Zwischen all den dahin eilenden Menschenmassen sind immer wieder Obdachlose zu sehen, kaum bemerkt von den Passanten. So wie in vielen Großstädten in NRW.

Obdachlose werden zwar immer wieder in gesellschaftlichen und politischen Debatten thematisiert. Doch als Wähler werden sie kaum von der Politik wahrgenommen. Eine Stimme haben aber auch sie. Um diese zu nutzen, müssen sie allerdings einige bürokratische Hürden überwinden.

Der frühere Obdachlose Markus M. vor dem Düsseldorfer Landtag. Foto: C. Reichwein

Markus M., der seinen vollen Namen nicht in diesem Artikel lesen will, kennt das. Der Verkäufer der Straßenzeitung „Fifty Fifty“ war vier Jahre lang obdachlos, nahm keinerlei Hilfe vom Staat in Anspruch. Der Weg dorthin war klassisch: Der 43-Jährige wurde mehrmals arbeitslos, hatte eine teure Wohnung, die Rechnungen stapelten sich, irgendwann konnte er sie nicht mehr bezahlen, dann folgte die Straße. Der Kölner kam damals nach Düsseldorf, schlief zeitweise unter einer Brücke, zeitweise in Obdachloseneinrichtungen – auch während der vergangenen Landtags- und Bundestagswahl.

„Ich habe mich für die Wahlen interessiert“, erzählt Markus. „Aber das Problem war: Wo sollte ich mich melden, was kann ich tun?“ Er habe zu dieser Zeit überhaupt keine Möglichkeit gesehen, von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen. „Darf ich überhaupt wählen? In welchem Bezirk muss ich mich melden?“, fragte er sich. Dabei habe er in all den Jahren zuvor, als er noch als Buchhalter gearbeitet und eine Wohnung hatte, immer gewählt. Auch als Wahlhelfer habe er sich in Köln einmal betätigt.

Das Problem betrifft in Deutschland geschätzt mehr als 335.000 Menschen. In Nordrhein-Westfalen waren im Jahr 2015 bei den kommunalen und freien Trägern 20.914 Menschen als wohnungslos registriert. Damit sind nicht nur Obdachlose gemeint, sondern auch Menschen, die von Kommunen oder freien Trägern zum Beispiel in Wohnprojekten untergebracht sind. Die meisten der 20.914 Wohnungslosen leben im Regierungsbezirk Köln, gefolgt vom Regierungsbezirk Düsseldorf. Doch nicht jeder, der auf der Straße lebt, meldet sich, sodass die Zahl in Wirklichkeit noch höher liegt.

In der Stadt Düsseldorf waren es im Jahr 2015 insgesamt 1750 Obdachlose, ein Jahr zuvor noch 1855.

Menschen mit festem Wohnsitz bekommen in der Regel ihre Wahlbenachrichtigung nach Hause geschickt, sie sind automatisch im Wählerverzeichnis registriert. Mit dieser brauchen sie nur in ihr Wahllokal gehen und können ihre Stimme abgeben. Obdachlose dagegen müssen selbst aktiv werden. Kein fester Wohnsitz, keine Wahlbenachrichtigung. Sie müssen sich dort, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben, beim Wahlamt melden und ins Wählerverzeichnis eintragen lassen, erklärt ein Sprecher vom NRW-Innenministerium. Dafür gibt es Fristen. Bei der Landtagswahl im Mai ist dies bis zum 23. April möglich.

„Bei der Landtagswahl ist es ein wenig einfacher als bei einer Kommunalwahl, die Hürden sind niedriger“, erklärt Werena Rosenke von der BAG Wohnungslosenhilfe. Obdachlose müssten sich bei Kommunalwahlen erinnern, in welchem Stadtteil sie sich überwiegend aufgehalten hätten, um auch im entsprechenden Wahlbezirk registriert werden zu können. Das entfällt bei der Landtagswahl.

Eine weitere Bedingung: Obdachlose müssen ihren Personalausweis vorlegen, wenn sie sich ins Wählerverzeichnis eintragen lassen wollen. Doch genau da fangen die Probleme an. Denn nicht wenige Wohnungslose haben keinen Ausweis mehr, weil er abgelaufen oder verloren gegangen ist oder gestohlen wurde. Ein neuer Ausweis müsste also her, doch das bedeutet nicht nur einen weiteren Behördengang, sondern er kostet auch Geld. Geld, das kaum ein Obdachloser zur Verfügung hat oder für lebenswichtige Dinge benötigt.

Als Markus auf der Straße lebte, hatte er noch einen gültigen Personalausweis. Und er lernte einen Sozialarbeiter kennen, der ihm erklärte, wie er wählen kann. Als er aber hörte, dass er den Ausweis vorlegen soll, verzichtete er auf sein Wahlrecht. Er wollte damals keinen Kontakt zu seiner Familie und hatte Angst, sie könnte ihn so schneller finden.

Wie viele Obdachlose tatsächlich wählen gehen, darüber gibt es keine offiziellen Zahlen. Doch es dürften nur sehr wenige sein. Bei den Abgeordnetenwahlen in Berlin im Jahr 2011 etwa sollen von geschätzten 3000 bis 6000 Obdachlosen 46 ihre Stimme abgegeben haben, wie Berliner Zeitungen damals berichteten.„Es gibt unter den Wohnungslosen welche, die durchaus politisch interessiert sind“, sagt Werena Rosenke. „Andererseits sind viele auch frustriert und enttäuscht. Vermutlich sind sie auch mehr mit existenziellen Fragen beschäftigt, als sich um Wahlen zu kümmern.“

Das bestätigt auch Markus. Auf der Straße spiele das Thema eigentlich keine Rolle, man unterhalte sich nicht darüber. „Die meisten interessiert das nicht“, sagt er. „Die denken nach dem Motto: Ist doch egal, was ich wähle, es ändert sich doch nichts.“

„Ich habe eigentlich nur überlegt, wie ich auf der Straße überlebe“

Ähnlich äußern sich zwei weitere Männer, die im Streetwork-Büro von „Fifty Fifty“ sitzen, ihre Namen aber nicht nennen wollen. Der Jüngere von ihnen sagt, die ganze Politik interessiere ihn einfach nicht. „Die machen doch eh alle, was sie wollen“, sagt er. Der Ältere, der in den 70er Jahren auf der Straße gelebt hat, berichtet von ähnlichen Problemen wie Markus. Damals habe es nicht solche sozialen Einrichtungen wie heute gegeben, die Obdachlose unterstützen. Wie er wählen kann, darüber habe ihn einfach niemand informiert. Ob er aber wählen gegangen wäre, das steht auf einem ganz anderen Blatt. „Ich habe eigentlich nur überlegt, wie ich auf der Straße überlebe“, sagt er.

Markus vermutet auch, dass viele - wie er früher - gar nicht wissen, wohin sie sich wenden müssen, wenn sie doch wählen wollen. Er wünscht sich daher mehr Informationen für Wohnungslose zu dem Thema, etwa durch Sozialarbeiter. „Man muss sie motivieren, wählen zu gehen. Man muss ihnen klar machen, dass sie eine Stimme haben, um etwas zu ändern“, sagt er.

Werena Rosenke von der BAG Wohnungslosenhilfe sagt: „Wir haben immer appelliert, dass die Wahlämter von sich aus darüber informieren, dass und wie Wohnungslose wählen können.“ Zum Beispiel, indem sie selbst auf Beratungs- und Wohnstellen für Betroffene zugehen. „Man sollte den Weg zur Wahl nicht unnötig erschweren.“

„Ich kann nicht über Politik schimpfen, wenn ich nicht selbst mitbestimme“

Aber auch die Hilfseinrichtungen können tätig werden, um den Obdachlosen zumindest die Chance zu geben, über ihre Möglichkeiten informiert zu sein. „Sie sollten die Wohnungslosen frühzeitig darauf hinweisen und dafür sorgen, dass die Formalia eingehalten werden“, erklärt Rosenke. Das Interesse sei durchaus da. Schon Monate vor der Wahl in NRW habe sie Anfragen von Einrichtungen bekommen, ob die Wohnungslosenhilfe sie mit genaueren Informationen über die Formalia versorgen könne – wie etwa über die Stichtage. Und eines sei über solche Einrichtungen auch möglich, sagt sie: dass Sammelanträge gestellt werden.

Markus lebt inzwischen in einem Wohnprojekt, bekommt Hartz-IV. In diesem Jahr will er auf jeden Fall wählen gehen. „Ich kann nicht über Politik schimpfen, wenn ich nicht selbst mitbestimme“, sagt er mit fester Stimme. „Früher bin ich auch wählen gegangen, damit nicht diejenigen meine Stimme bekommen, die ich nicht wollte.“ Das sei auch heute noch so. Er kennt die derzeitige politische Parteienlandschaft gut, weiß um das Erstarken populistischer Parteien.

Und der 43-Jährige weiß genau, wo er sich Verbesserungen von der Politik wünscht: beim sozialen Wohnungsbau. Der müsse dringend verbessert werden, sagt er. Er hat sich intensiv mit der Thematik beschäftigt. Er spricht über die Mietpreisbremse, die seiner Ansicht nach nicht gewirkt hat. Er spricht über Immobilien als Spekulationsobjekt. Die Zeit auf der Straße hat ihn geprägt: Früher habe er das Thema nicht so wahrgenommen, sagt er.

Folge 6

Wie wählt ein Millionär?

Wir steigen wieder in unser Kajak, dieses Mal wird es eine kurze Fahrt: Es geht in die Nachbarstadt Meerbusch. Und doch liegen Welten zwischen dem Leben des Obdachlosen in Düsseldorf und dem Leben der Menschen in der Kleinstadt. Nirgends sonst ist in NRW die Dichte an Millionären so groß wie in Meerbusch, selten geht es den Menschen im Schnitt so gut wie dort. Wie wählen sie?

Die Hindenburgstraße liegt im Zentrum von Meererbusch im Stadtteil Büderich. Das Villenviertel ist eines der teuersten Wohngebiete Deutschlands. Foto: C. Reichwein

Angela Hatzel ist beschäftigt. Sorgfältig betrachtet sie Hosen, Pullover und T-Shirts, sucht nach Flecken und Löchern. Ist alles in Ordnung, faltet sie die Kleidung und legt sie ins Regal. Hübsch soll es aussehen in der Meerbuscher Kleiderkammer, hier im Keller des Pfarrheims der Heilig-Geist-Kirche im Ortsteil Büderich. „Wir bekommen wirklich immer sehr gute Sachen“, sagt sie und hält einen Strampelanzug von Designer Dior in die Höhe. „Hier ist das Geld in den Haushalten. Den Leuten tut es nicht weh, gute Designerware in die Kleiderkammer zu bringen.“

Meerbusch ist die Stadt im Grünen. So zumindest wird die 56.000-Einwohner-Stadt am Rande von Düsseldorf gerne genannt – von Lokalpatrioten, von Marketing-Experten, von Maklern. Nah an der Landeshauptstadt gelegen, wenige Autominuten von den Großstädten Neuss und Krefeld entfernt, ist Meerbusch gleichzeitig ländlich, wohnlich, familienfreundlich. Meerbusch ist somit Ballungsrandzone, wie es im weniger romantischen Planungsdeutsch heißt. Meerbusch ist aber auch die Stadt der Millionäre: 70 Einkommensmillionäre lebten laut Statistischem Landesamt im Jahr 2010 in Meerbusch, 2007 waren es sogar noch fast 100. Damit ist Meerbusch die Stadt in NRW mit den meisten Millionären je 10.000 Einwohner.

Blickt man zudem auf das verfügbare Einkommen je Einwohner, also das Einkommen, das nach Abzug aller Steuern und sonstigen finanziellen Verpflichtungen bleibt, liegt Meerbusch mit 32.765 Euro pro Jahr und Einwohner auf Platz 7 im NRW-Vergleich.

Die Meerbuscher sind also zumindest zum Großteil reicher als viele andere Bürger in NRW. Wirkt sich das auf ihre politischen Entscheidungen aus?

Hohes Einkommen – konservative Wähler?

Blickt man auf die Wahlergebnisse der vergangenen Jahrzehnte, lautet die Antwort: ja. Sowohl auf kommunaler Ebene, als auch bei Landtags- und Bundestagswahlen war die Union fast immer mit Abstand stärkste Kraft. Bis einschließlich zur Kommunalwahl 2004 hatte die Union beispielsweise im Rathaus die absolute Mehrheit, regiert heute gemeinsam mit den Grünen. Und auch nur einmal schaffte es überhaupt ein Sozialdemokrat ins Amt des Bürgermeisters.

Landespolitisch sieht es ähnlich aus: Bei den Landtagswahlen 2005, 2010 und 2012 holte Lutz Lienenkämper von der CDU im Wahlkreis Rhein-Kreis-Neuss III, zu dem Meerbusch mit Kaarst, Jüchen und Korschenbroich gehört, klar den Sieg. Die CDU, immer wieder die CDU. Bedeutet ein hohes Einkommen also, dass man sich bei Wahlen eher konservativen Parteien wie der Union zugehörig fühlt? Ist die Landtagswahl am 14. Mai in Meerbusch schon entschieden?

„Die Menschen würden hier sogar eine Mülltonne wählen, solange sie nur schwarz ist“

Ein wenig scheint es so, wenn man mit Meerbuschs Politikern und Bürgern spricht. „Die Menschen würden hier sogar eine Mülltonne wählen, solange sie nur schwarz ist“, sagen jene, die das kritisch sehen. „Warum sollte man etwas anderes wählen, wenn es doch so gut läuft“, sagen jene, die am Hebel sitzen. „Auch andere Meinungen und Parteien haben hier eine Chance, so einfach ist das alles nicht“, sagen jene, die auf Veränderungen hoffen.

Eine davon ist Nicole Niederdellmann-Siemes. Zweimal schon ist sie für die SPD zur Landtagswahl in Meerbusch angetreten, zweimal ist sie gescheitert am übermächtigen CDU-Konkurrenten Lutz Lienenkämper, ehemaliger Verkehrsminister und derzeitiger Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion im Landtag. „Aber beim letzten Mal lagen nur noch zehn Prozentpunkte dazwischen“, sagt Niederdellmann-Siemes und grinst. Sie blickt zuversichtlich auf den 14. Mai. „Natürlich ist ein Zusammenhang zwischen Einkommen und Wählerverhalten nicht von der Hand zu weisen. Menschen mit hohem Einkommen schätzen traditionelle Werte. Aber ich glaube, dass vor allem Menschen mit hohem Einkommen und hohem Bildungsgrad auch die Zukunft neu und anders gestalten wollen, sich Gedanken machen.“ Um diese Wähler wolle sie werben.

Mehr SPD als Nicole Niederdellmann-Siemes geht in Meerbusch nicht

Und natürlich um die klassischen SPD-Wähler, um die Arbeiter. Jene, die nicht im Meerbuscher Villenviertel zu Hause sind, sondern zum Beispiel in der Böhlersiedlung leben. Die Siedlung am Rande von Büderich wurde einst von den Böhlerwerken für ihre Arbeiter errichtet. Heute ist sie mit ihren Mehrfamilienhäusern ein seltener Fleck günstiger Wohnraum in Meerbusch. 43,2 Prozent der Erststimmen holte Nicole Niederdellmann-Siemes 2012 in diesem Bezirk. Sie ist dort aufgewachsen, stammt aus einer Arbeiterfamilie, die Eltern waren selbst bei den Sozialdemokraten engagiert. Die Tochter ist heute nicht nur Landtagskandidatin, sondern auch Fraktionschefin im Rat, Parteichefin in Meerbusch. Mehr SPD als Nicole Niederdellmann-Siemes geht in Meerbusch nicht.

Nicole Niederdellmann-Siemes gibt sich kämpferisch. Dieses Jahr will sie ihren CDU-Konkurrenten um sein Direktmandat bringen. Foto: Ulli Dackweiler

Außerhalb der Böhlersiedlung muss sie dennoch um jede Stimme kämpfen. Zum Vergleich: Im Villenviertel Meererbusch holte die Politikerin 2012 lediglich 12,8 Prozent der Erststimmen. Lienenkämper 57,9 Prozent. Und – auch das ist belegt – wer zur Urne geht, dem geht es meist eher gut als schlecht. „Die Leute, denen ich helfen möchte, haben andere Probleme. Die denken gar nicht an die Landtagswahl.“ Nicole Niederdellmann-Siemes setzt deshalb auch auf Wahlkampf an der Haustür.

Lutz Lienenkämper kurz nach seiner Wahl im Jahr 2012. Auch in diesem Jahr ist ihm sein Mandat schon fast sicher – entweder direkt oder über die Liste. Foto: Fing

Konkurrent Lutz Lienenkämper ist entspannt. Von seinem Büro im Landtag hat er einen perfekten Ausblick auf den Rhein Richtung Meerbusch. Dass die Menschen dort konservativ wählen, mag er nicht gern hören. „Kennzeichen der CDU ist ja nicht nur das Konservative. Unsere christlich-sozialen und liberalen Wurzeln gehören genauso dazu“, sagt er. Sorgen um seine Wiederwahl macht er sich kaum, das ist ihm anzumerken: 2012 wurde der Meerbuscher mit 40,7 Prozent der Stimmen direkt gewählt, 2010 waren es sogar 49,7 Prozent. Und selbst wenn es dieses Mal anders kommt, wird Lutz Lienenkämper sein Mandat wohl nicht verlieren: Auf der Landesliste der Union steht er auf Platz 4. Weiterhin gute Aussichten.

Gleiches gilt für Oliver Keymis, Kandidat der Grünen im Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss III. Er ist der dritte Meerbuscher, der in diesem Jahr in dem Wahlkreis kandidiert – und hat als derzeitiger Zweiter Vizepräsident des Landtags mit Listenplatz 8 bei seiner Partei ebenfalls ganz gute Chancen, ohne ein Direktmandat erneut ins Parlament einzuziehen.

Anders als Lienenkämper glaubt er jedoch sehr wohl daran, dass konservative Werte bei den Wählern in seiner Heimatstadt besonders ziehen. „Dieser Wahlkreis ist insgesamt sehr konservativ. Das zeigen die Wahlergebnisse immer wieder. In der direkten Auseinandersetzung gewinnt immer wieder die CDU. Und das hat ganz sicher auch etwas mit dem Einkommen zu tun“, sagt er.

Die konservativen Grünen

Das bringe aber auch Vorteile für seine Partei: „Über uns Grüne wird ja auch immer gerne gesagt, dass wir eine Partei für die Besserverdienenden sind“, sagt er. Und schließlich vertritt seine Partei bei Themen wie Umweltschutz auch immer wieder konservative Werte.

Oliver Keymis mit Schulministerin Sylvia Löhrmann. Der Meerbuscher ist Kandidat der Grünen bei der Landtagswahl. Foto: Butzmann

Kein Wunder also, dass auf kommunaler Ebene seit Jahren eine Kooperation zwischen CDU und Grünen in Meerbusch besteht. „Die Schnittmenge der Themen, bei denen wir übereinstimmen, war immer größer als zwischen den anderen Parteien“, sagt Jürgen Peters, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat.

Mit der FDP ist es da anders. Gilt die Kombination Schwarz-Gelb anderswo als gesetzt, ist sie in Meerbusch schier undenkbar: „Die FDP ist hier eher linksliberal geprägt, das passt so gar nicht mit der CDU zusammen“, sagt Oliver Keymis. Die FDP drückt es anders aus: „Wir haben nach der letzten Kommunalwahl über eine Kooperation gesprochen. Es gibt immer Leute, die so etwas gerne gesehen hätten. Aber es gab Punkte, bei denen wir uns absolut nicht einig werden konnten“, sagt FDP-Fraktionschef Klaus Rettig.

Gerne gesehen hätten das vermutlich wohl einige Wähler: Denn abgesehen von CDU und Grünen fährt auch die FDP stets überdurchschnittlich gute Ergebnisse bei Wahlen in Meerbusch ein. 2014 bei der Kommunalwahl etwa holten die Liberalen 11,3 Prozent der Stimmen und bei der Landtagswahl 2012 holte die FDP sogar 17,9 Prozent der Zweitstimmen im Wahlkreis. Grundsätzlich wählt Meerbusch also konservativ. Große Teile der Bevölkerung wählen aber auch liberal - kein Wunder, schließlich leben auch zahlreiche Unternehmer in der Stadt, klassisches FDP-Klientel. Kämpfen muss die SPD.

Bei Angela Hatzel in der Kleiderkammer geht es nicht um Politik. Das ist zu weit weg. Wer herkommt, hat andere Sorgen. Die Flüchtlinge etwa kommen ab und an, um neue Kleidung zu kaufen. Pullover, Winterjacke und Sportschuhe gibt es schon für kleine Beträge – allerdings nicht gratis, man will vermeiden, dass die Kunden sich schämen. Viele tun dies trotzdem, macht es den Eindruck, wenn sie in den Pfarrkeller kommen, hastig die Regale durchforsten, oft schnell wieder gehen oder wortkarg bezahlen.

„Ich finde es toll, dass es so etwas gibt. Hier bekommt man tolle Kleidung, hochwertige Sachen“, sagt dagegen eine ältere Dame, die ihren Namen nicht nennen möchte. Sie lebt in Strümp, hat selbst ein paar alte Sachen mitgebracht und stöbert nun bei den Schuhen. „Meine Enkelin heiratet, da brauche ich etwas Schickeres“, sagt sie.

Nida Nasser, Sibylle von Rittberg, Luisa Rempe, Angela Hatzel, Ruth Gerhards, Petra Hurtz und Renate Gerritzen-Schiffer (v.l.) kümmern sich um die Meerbuscher Kleiderkammer. Foto: Christoph Reichwein

Angela Hatzel sortiert die Wintersachen aus. Vieles, auch viele warme Kinderjacken hat sie nicht verkaufen können. Nun kommen aber die Frühlingssachen rein. Was gut aussieht, wird fürs nächste Jahr eingelagert. Viele Herrensachen gehen aber auch an die Obdachlosenhilfe. Die Kammer ist voll, die Hilfsbereitschaft ist groß.

„Das wird gerne unter den Teppich gekehrt, aber: Wie in jeder Stadt – nur nicht in der Masse wie anderswo – gibt es in Meerbusch auch Menschen, denen es gar nicht gut geht“, sagt Dirk Thorand. Er ist Vorsitzender von „Meerbusch hilft“, dem Verein, dem auch die Kleiderkammer untergeordnet ist. 2015 gründete sich die Initiative im Zuge der steigenden Flüchtlingszahlen, als alle paar Wochen bis zu 600 Flüchtlinge in die kleine Stadt kamen. Statt Argwohn begegneten die Meerbuscher den Neuankömmlingen damals größtenteils mit Herzlichkeit, der kleine neue Verein konnte sich vor Kleider- und Sachspenden kaum retten.

„Mehr als 60 Leute kommen schon einmal die Woche nach Osterath, um bei der Tafel einzukaufen.“

Jetzt, wo kaum noch Flüchtlinge kommen, hat sich „Meerbusch hilft“ andere Schwerpunkte gesucht. Die Initiative hilft nun denen, die bleiben, beim Start im neuen Land, unterhält die Kleiderkammer und hat jüngst eine Tafel gegründet. Es gibt sie, die Hartz-IV-Empfänger. Es gibt sie, die Altersarmut, sagt Thorand. „Mehr als 60 Leute kommen schon einmal die Woche nach Osterath, um bei der Tafel einzukaufen.“ Laut Stadt erhalten derzeit 240 Haushalte Wohngeld, es gibt 432 Fälle von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 335 Menschen sind Asylbewerber und zuletzt waren 1253 Menschen in der Stadt arbeitslos. Verglichen mit Duisburg oder Gelsenkirchen ist das dennoch wenig.

Millionärsstadt Meerbusch – so einfach ist es nicht

Die Stadt der Millionäre – diesen Namen mag man in Meerbusch aus Gründen wie diesen nicht. Weil es eben auch die anderen gibt, betont man in der Stadt schon fast gebetsmühlenartig. Meerbusch macht viel mehr aus als das Geld, sagt auch Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage (CDU). Und nicht nur aufgrund der guten Lage sei die Lebensqualität hoch. „Wir verfügen über eine hochwertige Infrastruktur mit Kitas, Schulen und modernen Sportanlagen. Wir haben eine bunte Vereinslandschaft, wir feiern attraktive Feste, fördern aktiv den Radverkehr. Die Stadt ist nicht anonym, man kennt sich und es gibt noch das, was man rheinische Lebensart nennt“, sagt sie.

Klaus Rettig von der FDP ärgert noch etwas ganz anderes: „Nur weil hier Millionäre leben, heißt das nicht, dass wir eine reiche Stadt sind. Das denken die meisten aber. Dabei gibt es eine Kappungsgrenze bei der Einkommensteuer – wir bekommen nicht alles, was von diesen Bürgern gezahlt wird“, sagt er.

Entscheidungsfaktor Flughafen?

Zurück zur Landespolitik. Vor allem ein landespolitisches Thema betrifft die Meerbuscher direkt: die Kapazitätserweiterung des Düsseldorfer Flughafens. Die Einflugschneise liegt über Büderich und seinen Wohnsiedlungen. Der Lärm der Flugzeuge, die von morgens früh bis abends spät darüber hinwegbrausen, ist seit Jahrzehnten ein Thema. Geschlossen stellten sich alle Fraktionen im Stadtrat hinter Bürgermeisterin Angelika-Mielke Westerlage, als es um die Klage gegen den Antrag zur Kapazitätserweiterung des Flughafens ging. In Meerbusch sind sich alle einig: Es soll nicht noch mehr Flugverkehr geben.

Eine Entscheidung über die Kapazitätserweiterung durch Verkehrsminister Michael Groschek (SPD) wird nicht vor der Wahl erwartet. Das Kreuz in der Wahlkabine könnte für die Meerbuscher somit auch von der Positionierung der verschiedenen Parteien auf Landesebene zum Thema abhängen.

„Das hoffe ich jedenfalls“, sagt Oliver Keymis von den Grünen. Kein Wunder, schließlich hat sich seine Partei in ihrem Programm zur Landtagswahl klar gegen die Kapazitätserweiterung ausgesprochen, will außerdem das Nachtflugverbot verschärfen und durch die Einführung einer Lärmabgabe Flüge zu später Uhrzeit für Fluggesellschaften unattraktiv machen. Außer den Grünen spricht sich lediglich die Linke in ihrem Wahlprogramm so klar gegen die Kapazitätserweiterung aus. Bei CDU und SPD sucht man nach einer klaren Haltung, und die AfD beschäftigt sich in ihren Programmen gar nicht erst mit dem Thema. Die Piraten beschäftigen sich, anders als in einer vorherigen Version des Textes versehentlich behauptet, mit dem Thema Nachtruhe und Fluglärm. Sie fordern ein eigenes Luftverkehrskonzept und ein Nachtflugverbot. Einzig die FDP spricht sich für eine Stärkung des Flughafens aus.

„Am Ende wählen sie wieder alle die CDU.“

„Wer also wirklich mit seiner Stimme ein Zeichen gegen die Kapazitätserweiterung setzen will, müsste in Meerbusch die Grünen wählen“, sagt Christoph Lange, Vorsitzender des Vereins „Bürger gegen Fluglärm“. Seit Jahren ist er der wohl hartnäckigste Gegner des Düsseldorfer Flughafens – auch wenn er nicht prinzipiell gegen den Standort ist. „Das wäre ja unvernünftig, der Flughafen ist natürlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Er muss sich nur auch an die Spielregeln halten und zum Beispiel strenger beim Nachtflugverbot sein“, sagt Lange.

Dennoch glaubt er nicht, dass die Meerbuscher am 14. Mai Grün wählen werden, nur weil die Partei sich auch auf Landesebene gegen Fluglärm stark macht. „Am Ende wählen sie wieder alle die CDU. Auch weil die Grünen meiner Meinung nach nicht genügend Werbung für ihre Position in der Sache machen.“

So wie Lange sehen es viele Menschen in Meerbusch. „Natürlich spielt der Fluglärm immer wieder eine Rolle, aber die Nähe zum Flughafen wird auch geschätzt, die wirtschaftliche Bedeutung des Flughafens ist unbestritten. Nichts anderes stellen wir als Partei fest“, sagt Simon Kell, Landtagskandidat der FDP im Meerbuscher Wahlkreis. Die Meerbuscher seien Realisten, meint zudem Meerbuschs CDU-Chef Werner Damblon. „Ob der Flughafen erweitert wird oder nicht, entscheidet sich nicht in Meerbusch, das wissen hier alle. Das Thema wird die Menschen deshalb wohl auch nicht wirklich bei der Wahl beeinflussen“, sagt er.

Offenbar liegt er damit richtig. Xaver Zimmerer ist einer von diesen Klischee-Meerbusch-Millionären: Er lebt an der Hindenburgstraße im Villenviertel Meererbusch, jenem Viertel in Büderich, das im 20. Jahrhundert von Friedrich Freiherr von der Leyen angelegt wurde und bis heute eines der teuersten Wohngebiete Deutschlands ist. Zimmerer wird am 14. Mai sein Kreuz für die FDP machen. So wie er es immer getan hat. Danach wird er nach Düsseldorf ziehen – weil er den Fluglärm nicht mehr aushält. „Meerbusch ist eine tolle Stadt zum Leben, ich habe hier viele Jahre sehr gerne gewohnt. Nur die Sache mit dem Fluglärm ist eine echte Belastung“, sagt der 59-Jährige.

Hohes Einkommen bedeutet für ihn nicht, konservativ zu wählen. „Die CDU hat mir nie getaugt. Und mit konservativ verbinde ich auch die Kirche – damit hatte ich ebenfalls wenig mit zu tun“, sagt er. Er sei Kaufmann, da müsse am Ende die Kasse stimmen.