75 Jahre Auschwitz-Befreiung

Edith Bader-Devries (84)

»Wenn die SS mit der Peitsche kam, sind die alten Leute hingefallen und waren tot«

Geschrieben von Maren Könemann

Edith Bader-Devries war sechs Jahre alt, als ihre Kindheit endete. Es war der Tag, an dem sie mit ihren Eltern in den Zug steigen sollte. „Meine Mutter und mein Vater haben mir mit Freuden erzählt, dass ich Zug fahren würde.“ Aufgeregt packte die junge Edith ihre drei Puppen in einen Rucksack. Den Rest ihres Spielzeugs schenkte sie ihren besten Freundinnen. „Mit Stolz. Ich konnte ja sagen: Ich verreise.“ Im Zug fiel der Rucksack mit den Puppen aus dem Gepäcknetz. Dabei zerbrachen die kleinen Porzellan-Köpfchen. Und es zerbrach etwas in Edith Bader-Devries. Es war der Tag, an dem sie ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wurde.

Edith Bader-Devries ist heute 84 Jahre alt, seit acht Jahren wohnt sie im Nelly-Sachs-Haus in Düsseldorf – einem von neun jüdischen Altersheimen in Deutschland. Geboren wurde Bader-Devries 1935 in Weeze am Niederrhein. Wenn sie an etwas Schönes denkt, geht es oft um ihre Heimat. „Weeze liebe ich, weil die Menschen uns auch in der Hitlerzeit noch gern hatten“, sagt sie. Eine ihrer schönsten Erinnerungen an Weeze sei, „dass ich dort mit meinen Puppen spielen konnte“. Und wie ihr Vater, Max Devries, immerzu Geschichten erzählte.

Auch über den Judenstern, den ihre Eltern bald tragen mussten. Scherzhaft habe er ihn mit dem “Hohenzollernorden” verglichen. Bader-Devries selbst habe wegen des Sterns nicht mehr den Kindergarten besuchen dürfen. “Da habe ich immer geweint.” Trotzdem hatte das gelbe Stück Stoff für sie eine besondere Bedeutung. Eine andere, als die, die Nazis ihm auferlegten. Diese Bedeutung hat Bader-Devries’ Freundin und Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher in einem Gedicht festgehalten:

Ich bin ein Stern

Sterne am Himmel, ein Stern auf der Brust,

Mama, ich weiß, ich hab’s längst gewußt,

Kein Zeichen der Schande ist er, mein Stern,

Ich trag ihn mit Stolz, ich trage ihn gern.

Ein Stern als Lohn, der höchste Preis,

So war es immer, ja, Papa, ich weiß.

Es ist mir egal, was die anderen sagen,

Ich will ihn für mich und trotz allen tragen.

Ich bin ein Stern

Wenn sie über mich lachen, wenn sie mich schelten,

für mich soll der Stern etwas anderes gelten.

Sie starren mich an, sie zeigen auf mich,

Sie sind ohne Stern, der Stern bin ich.

Sie sind von Gott, die Sterne der Nacht.

Auch mich, auch mich hat er gemacht.

Weine nicht, Mama, hör mein Versprechen,

Niemand wird meine Seele zerbrechen.

Ich bin ein Stern

Klicken Sie, um sich das Gedicht von Edith Bader-Devries vorlesen zu lassen.

Max Devries war ein starker Mann. Bei allen beliebt, in Vereinen aktiv, ein Vorbild für viele, eine helfende Hand für einige. Die Menschen im Dorf baten ihn um Rat, bewunderten ihn, und halfen, als es für die Familie brenzlig wurde. Max Devries gab seiner Familie die Stärke, die sie zum Überleben brauchte. Max Devries war auch patriotisch, deutsch. „Zu deutsch für meine Begriffe“, sagt Bader-Devries heute. Im ersten Weltkrieg kämpfte er als Garde-Ulan – zu Pferd für die preußische Armee. In der Schlacht verlor Max Devries ein Bein, nicht aber die Liebe zum Vaterland.

Im Dorf habe ihr Vater oft der vorbeiziehenden Hitler-Jugend von seinen Erlebnissen im Ersten Weltkrieg erzählt, schreibt Edith Bader-Devries in ihrem 2008 veröffentlichten Buch „Nicht mit zu hassen, mit zu lieben bin ich da“. Darin hat sie gemeinsam mit ihrer Tochter Ruth ihr Leben und die Erlebnisse niedergeschrieben. Wenn die Nazis durch Weeze zogen, hätten sie lautstark antisemitische Hassparolen im Dorf verbreitet: „Wenn’s Judenblut vom Messer spritzt, dann geht’s noch mal so gut.“ Danach liefen sie aber zu Max Devries, dem Juden. Er trat den Nazis stolz gegenüber, hatte vor nichts Angst. „Mein Vater sagte immer: Wir sind durchs Rote Meer gekommen, dann kommen wir auch durch diese braune Scheiße.“

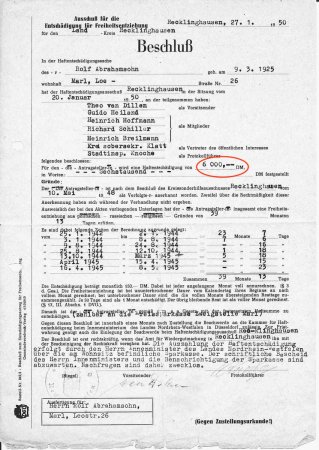

Für die Deportation musste Familie Devries diverse Verwaltungsschritte durchlaufen. „Um den Anschein zu erwecken, es handle sich nur um einen ganz normalen Umzug.“ Denn das Lager galt offiziell als Judensiedlung, als „Vorzeige-Ghetto“ für die Nazis. Inoffiziell war es aber ein Übergangslager, von dem aus Tausende nach Auschwitz und in andere Vernichtungslager deportiert wurden. Bader-Devries besitzt noch heute die „Umzugs-Abmeldebescheinigung“, die die Verschleierung ihrer Deportation bescheinigt. Auf die Reise mitgenommen werden durften laut eines Merkblattes ein Koffer und ein Bettsack pro Person. Nichts davon kam je in Theresienstadt an.

Der erste Zug führte die Familie nach Düsseldorf. Eine Zwischenstation auf der Reise in das 600 Kilometer entfernte Lager Theresienstadt. Zwischen Hunderten anderen Juden mussten Bader-Devries und ihre Eltern eine Nacht und einen Tag in der Schlachthalle der Stadt verbringen. „Ich erinnere mich noch daran, dass es an diesem Ort sehr dunkel war“, sagt sie. Und daran, dass sie ein kleines Mädchen traf, dessen Namen sie sich bis heute gemerkt habe: Uschi Mendel. „Ich habe sie nie wiedergesehen.“ Jahre später erfuhr Bader-Devries, dass das Mädchen von den Nazis ermordet wurde.

Die Angst kam im Viehwaggon. „Wir sind eingepfercht worden in einen Güterzug“, erzählt Bader-Devries. In ihrem Buch schreibt sie: „Es gab nichts zu essen, keine Toiletten. Es herrschte eine unerträgliche Hitze.“ Die Menschen hätten nach Luft gerungen, erleichtert wurde sich an Ort und Stelle. Und mittendrin war Edith Bader-Devries, verängstigt, ohne ihre Puppen.

Das Erste, was sie in Theresienstadt sah, waren die Ghetto-Wachen. Sie trieben die Leute mit Peitschen in das Lager. Das musste schnell gehen, erinnert sich die 84-Jährige. Männer und Frauen wurden sofort getrennt, im Gedränge habe Bader-Devries kaum noch Luft bekommen. Ihre Mutter versuchte verzweifelt, ihr Platz zu schaffen. „Sie sagte immer: Kind geht’s noch, geht’s noch?“

Seit der Zeit in Theresienstadt habe ihre Mutter immer sehr an ihr gehangen, sagt Bader-Devries. Es war für die junge Edith schwer zu verstehen. „Ich war immer böse. Sie war immer so theatralisch, das konnte ich nicht so leiden“, erzählt Bader-Devries. „Aber sie hat mein Leben gerettet, weil ich mit ihr im Haus bleiben durfte, wo sie arbeiten musste.“

Ihre Mutter habe die Nationalsozialisten angebettelt, dass sie ihre Tochter nicht in eines der Kinderheime des Ghettos schickten, sondern sie bei ihr bleiben kann. „Sie hat gesagt, sie sei bereit, alles zu machen, sie wolle nur das Kind nicht weggeben.“ Später erfuhr Bader-Devries, dass die in den Lagerheimen untergebrachten Kinder fast alle geschlossen abtransportiert und in Vernichtungslagern ermordet wurden.

In Theresienstadt wurde der Tod zum Alltag. Unter den 38 Menschen, mit denen Edith Bader-Devries und ihrer Mutter in einem kleinen Zimmer untergebracht waren, war sie das einzige Kind. „Wir lagen alle nebeneinander, jeder hatte 75 Zentimeter, ich noch weniger“, erinnert sie sich. Ihre Kleidung nutzte sie als Unterlage beim Schlafen, Betten gab es keine. Jede Nacht seien Menschen neben ihr gestorben, sagt sie. An Hunger, an Schwäche. „Die Toten, manche kannte ich auch, wurden immer auf einem Leichenwagen weggetragen, auf dem auch das Brot ausgeteilt wurde.“

Oft war der Tod der anderen verbunden mit der Angst, ihren Vater zu verlieren. Denn die Auswahl derer, die nach Auschwitz mussten, sei wahllos gewesen. Manchmal gingen Bader-Devries und ihre Mutter ihn besuchen. Meist war er schwer krank, litt dreimal an Hungertyphus. Der Familie habe er trotzdem Kraft zum Durchhalten gegeben. „Wir schaffen das. Wir kommen raus“, habe er immer wieder gesagt.

Ihre Mutter habe es furchtbar gefunden, dass sie so etwas durchmachen musste. Doch für Bader-Devries wurde der Tod zur Normalität. Vor allem die alten Menschen seien in Theresienstadt schnell gestorben, sagt Bader-Devries. „Wenn die SS-Leute da mit der Peitsche kamen. Die alten Leute sind hingefallen und waren tot. Man war ja so verhungert.“

Besonders schlimm waren die nächtlichen Aufrufe der SS-Männer, an die sie auch heute noch oft denken muss. Jede Nacht um 1 Uhr seien diejenigen gerufen worden, „die weg mussten“, meist in das 500 Kilometer entfernte Vernichtungslager Auschwitz. Damals habe natürlich noch keiner gewusst, was genau mit ihnen geschehen würde. „Meine Mutter sagte da noch immer: ,Ihr habt es vielleicht besser als wir‘.“ Keiner von ihnen kam je zurück. Noch heute wird Edith Bader-Devries jede Nacht um diese Uhrzeit wach. „Dann gucke ich manchmal fern. Die Pfleger kommen dann immer und bringen mir die Tropfen zum Weiterschlafen.“

Lange hat Bader-Devries nicht über ihre Erlebnisse im Lager Theresienstadt sprechen können. Erst Jahrzehnte nach der Befreiung durch die Russen und der Rückkehr nach Weeze erzählte sie, was damals passiert ist. Ihr schlimmstes Erlebnis vermochte sie aber selbst ihrer Mutter nicht anzuvertrauen. „Ich wurde missbraucht.“ Es sei ein SS-Mann gewesen, der ihr Schwarzbrot und Milch angeboten hatte. Vor Hunger ist Edith Bader-Devries auf das Angebot eingegangen. Ihre Eltern habe sie ja praktisch ernährt, in dem sie immer Essen gestohlen habe – aus dem Müll, auf den Straßen, in den Kellern der SS-Männer. „Die Eltern überlebten dadurch“, sagt Bader-Devries.

Der SS-Mann habe sie mit dem Schwarzbrot und der Milch in ein kleines Wäldchen gelockt und sich an ihr zu schaffen machen wollen. Als sie bemerkte, was er wollte, sei sie schnell aufgesprungen. „Ich habe die Milch verschüttet und das Brot fallen gelassen und bin weggerannt.“ Sie hat noch den SS-Mann hinter sich rufen hören: „Wenn du was sagst, dann bist du bald tot!“. Erst viele Jahre später hat sie sich einer befreundeten Gynäkologin anvertraut. Zuvor hatte sie einem Arzt eine Blutabnahme verweigert – aus Angst, der SS-Mann habe sie krank gemacht.

So offen über alles zu sprechen, ist für die 84-Jährige nicht einfach. Es erschöpft sie. In ihrem Buch schreibt sie: „Vor meinen Vorträgen habe ich nachts Albträume und leide unter Herzbeklemmungen. Doch ob nach einem halben Jahr oder 60 Jahren, Unrecht bleibt Unrecht! Wir dürfen unsere Erinnerungen nicht unterdrücken, auch wenn sie schmerzlich sind, denn sie helfen uns, anderen etwas zu geben.“ Ihre Kinder rieten ihr deswegen, sie solle mit den Vorträgen aufhören. Doch das kann die vierfache Mutter und ehemalige Kindergärtnerin nicht. Zu wichtig ist es ihr, die Lehren aus ihrem Schicksal anderen mit auf den Weg zu geben.

Antisemitische Angriffe, wie beispielsweise das Attentat auf die Synagoge in Halle im vergangenen Jahr, machten sie sehr traurig:

Heute weiß Bader-Devries, das alles zusammenhängt. Die zweieinhalb Jahre in Theresienstadt haben ihr Leben geprägt. Nur deshalb, so glaubt sie heute, sei sie nach der Befreiung Kindergärtnerin geworden. „Ich habe ja nicht gespielt, nicht spielen können. Ich denke, dass mir das von Interesse war, mit Kindern zu spielen, und dadurch viel zu lernen.“ Den Kindern legte und legt sie ans Herz, wie wichtig Respekt und Nächstenliebe sind.

Die Freude an Puppen hat Edith Bader-Devries bis heute behalten. In ihrem Zimmer in Düsseldorf bewahrt sie einige auf. Zwei davon hat einer ihrer Enkel geschenkt. Sie nimmt sie stolz in den Arm. „Die liebe ich“, sagt sie. Die Situation erinnert an ihre Erzählungen von der Zugfahrt nach Theresienstadt. An den Tag, an dem die Puppen zerbrachen. Und ihre Kindheit.

***

Eva Weyl (84)

»Mein Vater sagte zu mir, wir müssen immer darüber reden«

Geschrieben von Marvin Wibbeke

Eva Weyl blickt auf ihre Hand. „Dieser Ring, den ich trage”, sagt sie, „hat eine besondere Geschichte.” Eine Geschichte, die die 84-Jährige gerne erzählt. Denn es ist eine Überlebensgeschichte.

Die Geschichte beginnt im Januar 1942 in den Niederlanden. Die sechsjährige Eva wird mit ihren Eltern in das Durchgangslager Westerbork gebracht, nahe der deutschen Grenze. In den Mantel, den Eva trägt, hat ihre Mutter als Knopfersatz Brillanten eingenäht - die Wertanlage der kleinen Familie. 1955, zehn Jahre nach der Befreiung, hat die Mutter aus den Brillanten einen Ring anfertigen lassen. Jenen Ring, den Eva Weyl nun an ihrer Hand trägt. Erst an ihrem 60. Geburtstag erfuhr sie von der Geschichte dieses Schmuckstücks, als die Mutter ihr den Ring schenkte.

1935 wurde Eva Weyl als Kind jüdischer Eltern im niederländischen Arnheim geboren. Die Eltern stammen aus Kleve, flohen aber 1933. Das Durchgangslager Westerbork war kein normales Konzentrationslager. „Es hatte eine Ausnahmestellung, es war einmalig”, erzählt Weyl.

Denn ursprünglich war Westerbork ein Auffanglager für Juden, die vor dem NS-Regime aus Deutschland geflohen waren. Als die Nazis die Niederlande eingenommen hatten, bauten sie kurzerhand einen Zaun darum. Dem Lagerkommandanten Albert Konrad Gemmeker gelang es, den jüdischen Gefangenen in Westerbork eine riesige Täuschung vorzuspielen. Um Ruhe und Ordnung zu garantieren, folgte er klaren Prinzipien.

Die Häftlinge hatten stets genug zu essen, die Erwachsenen hatten Arbeit, die Kinder konnten eine Schule besuchen. Genügend Ablenkung war geboten. Es gab ein Theater mit kulturellen Veranstaltungen wie Lesungen und Kabarett, es gab einen Spielplatz mit einer Schaukel und einer Sandkiste für die Kinder. Zudem verfügte das Lager in Westerbork über das beste Krankenhaus in der Umgebung. Es herrschte wenig Überwachung, dafür viel Selbstverwaltung. Evas Eltern gingen arbeiten, ihre Mutter in der Wäscherei, ihr Vater war Bauer.

„Wir Kinder sind sechs Tage die Woche in die Schule gegangen, von 9 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr. Morgens und mittags hatten wir Brot mit Marmelade, abends aßen wir Kartoffeln mit Gemüse. Es war einfach, aber ausreichend. Es musste niemand hungern”, erinnert sich Eva Weyl.

Nie wurde ein Gefangener im Lager ermordet, auch diejenigen, die versuchten zu fliehen, wurden zurückgebracht – dann aber in den nächsten Deportationszug in den Osten gesetzt. Für sie war es ihr Todesurteil. Einmal in der Woche, immer dienstags, fuhren die Züge. Entweder ins Ghetto nach Theresienstadt, in das Konzentrationslager Bergen-Belsen oder direkt in die Vernichtungslager Auschwitz und Sobibor, wo der industrielle Massenmord wartete.

Die Gefangenen in Westerbork wussten nicht, wohin genau die Züge fuhren. Sie merkten nur, dass ihre Freunde und Bekannten nicht wieder zurückkamen. All die Grausamkeiten, die den Juden dort angetan wurden, waren für die Häftlinge in Westerbork nicht mehr als ein Schauermärchen. Einige ahnten wohl etwas, aber niemand von ihnen konnte den Gerüchten und Erzählungen vollen Glauben schenken, so sehr unterschied sich das Leben in Westerbork von dem in anderen Lagern. Die Kinder bekamen von alldem noch viel weniger mit. „Einmal wollte mein Vater mit uns freiwillig in den Zug steigen“, sagt Weyl. Für sie steht fest: „Er kann es nicht gewusst haben, sonst hätte er das nie gesagt.“

Von 1942 bis 1945 lebten etwa 107.000 jüdische Gefangene in Westerbork. Ein Großteil von ihnen, 102.000 Menschen, kamen in Konzentrationslagern ums Leben. Die Familie Weyl überlebte. Sowohl Eva als auch ihre Eltern hatten Glück. Und das gleich mehrfach. „Eigentlich ist es ein Wunder”, sagt die Niederländerin. Denn dreimal stand die Familie kurz davor, deportiert zu werden. Zur großflächigen Selbstverwaltung gehörte auch der perfide Aspekt, dass die Inhaftierten selbst auswählten, wer mit dem Zug abtransportiert wird.

Dreimal entkamen die Weyls diesem Schicksal. Beim ersten Mal las ein Freund der Familie den Namen „Weyl“ auf der Karte und ließ diese in einem unbeobachteten Moment verschwinden. Die zweite Deportation wurde in letzter Minute verhindert, weil die Kampfjets der Alliierten das Lager in Westerbork mit dem großen Schornstein für eine deutsche Fabrik hielten und unter Beschuss nahmen.

Die Inhaftierten suchten Zuflucht in ihren Baracken, und als der Angriff vorüber war, war auch die Liste verschwunden. Und schließlich kam es zu jener Situation, als Evas Vater Hans mit seiner Familie freiwillig den Zug nehmen wollte, weil er von anderen Gefangenen angefeindet wurde. Sein bester Freund überzeugte ihn noch davon, nicht zu fahren. Am 12. April 1945 wurde das Lager von kanadischen Soldaten befreit. Und so gehörten Eva Weyl und ihre Eltern zu den 5000 Menschen, die Westerbork überlebten.

Sie sei zwar als Jüdin geboren, bezeichnet sich bis heute aber als Atheistin. „Religion und Macht sind die zwei großen Ursachen für Krieg”, sagt Weyl voller Überzeugung. Lange habe sie nicht über ihre jüdische Abstammung nachgedacht. Ihr erster Mann, der Vater ihrer Kinder, war ein Christ. Doch als Weyl später, im Alter von 63 Jahren, eine Beziehung mit einem jüdischen Mann einging, merkte sie, dass der ursprüngliche Glaube doch einen Unterschied machen kann. „Ich habe immer gesagt, für mich ist es uninteressant, wer welchen Glauben hat. Doch nur Juden spüren, was ich spüre”, sagt sie.

Gemeinsam fuhren die beiden in das ehemalige Konzentrationslager nach Auschwitz. „Als ich zwischen den Baracken stand, wo damals so viele Menschen ermordet wurden, wollte ich eigentlich sterben. Ich dachte mir, ich habe kein Recht zu leben. Das hätte ein Nichtjude niemals so empfinden können”, sagt Weyl. Und so hat sie die Beziehung zu einem jüdischen Mann, der im Gegensatz zu ihr ein wenig gläubig war, sehr geprägt. „Auch wenn ich nicht gläubig bin, Hand in Hand gemeinsam durch Jerusalem zu laufen, das ist Geschichte”, erinnert sie sich. Und sie ist überzeugt: „Mit einem Mann anderen Glaubens wäre das in der Form nicht möglich gewesen.”

Eva Weyl hatte oft den Wunsch nach etwas, das ihr Leben ausfüllt, in das sie ihre Energie stecken kann. So sprach sie 2008 das erste Mal vor einer Schulklasse über ihre Kindheit, ihr Leben, ihre Geschichte. „Mein Vater sagte zu mir: ‚Wir müssen immer darüber reden.‘ Und das wollte ich dann in die Tat umsetzen”, sagt Weyl. Seit zehn Jahren spricht sie regelmäßig, besonders in kleineren Städten in der Region, aus der ihre Familie stammt. „In den großen Städten gibt es bestimmt einige Zeitzeugen, die dort Vorträge halten”, vermutet die heute 84-Jährige. Deshalb möchte sie dahin kommen, wo sie gebraucht wird, wo sie Gehör findet.

Angetrieben wird sie auch von dem Engagement der deutschen Gesellschaft. Sie lobt nicht nur den Einsatz vieler Schulen, die verschiedene Projekte zur Erinnerungskultur realisieren, sondern auch die finanzielle Förderung auf Bundes- und Landesebene für die NS-Gedenkstätten. Allein Nordrhein-Westfalen stellte im Jahr 2019 1,8 Millionen Euro dafür zur Verfügung. „Ich finde das fantastisch, was in Deutschland gemacht wird”, sagt die Niederländerin, die inzwischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Für ihr Engagement erhielt sie 2018 das Verdienstkreuz am Bande.

Vor knapp fünf Jahren machte Weyl in der Gedenkstätte Westerbork eine Bekanntschaft, die ihr Leben bereichern sollte. Damals war der Urenkel des damaligen Lagerkommandanten Gemmeker mit seiner Schulklasse zu Besuch. „Ich bekam sofort eine Gänsehaut“, berichtet Weyl. Der Schüler stellte den Kontakt zu seiner Großmutter, Gemmekers Tochter, her. Weyl rief sie an, doch beim ersten Mal nahm die Frau nicht ab, nur der Anrufbeantworter ging ran. „Ich habe ihr gesagt, dass wir beide Opfer des gleichen Täters sind”, schildert die 84-Jährige.

Es folgte ein erstes Telefonat, ein erstes Treffen und es entstand eine Freundschaft. Nur öffentlich sprechen wollte Gemmekers Tochter nie. Dafür seine Enkelin. Anke Winter, Grundschullehrerin aus Neukirchen-Vluyn, besucht regelmäßig mit Weyl die Schulen und sie erzählen gemeinsam.

Eva Weyl wird nicht müde, vor den Schülern zu sprechen und ihre Erlebnisse zu schildern. Und natürlich erzählt sie auch die Anekdote über den Ring. Denn er ist das Symbol ihrer Geschichte. Ihrer Überlebensgeschichte.

***

Rolf Abrahamsohn (94)

»Ich habe noch alles im Kopf, ich weiß jedes Detail – das ist schlecht«

Geschrieben von Kirsten Bialdiga

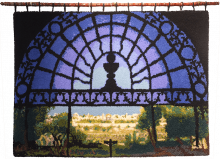

Der Wandteppich hat kräftige Farben. Leuchtendes Blau kontrastiert mit strahlendem Weiß, und in der Ferne blitzt die goldene Kuppel des Felsendoms in Jerusalem. Rolf Abrahamsohn hat ihn selbst geknüpft in seinen schlaflosen Nächten. Viele dieser Teppiche gibt es hier. Sehr viele.

Der 94-Jährige lebt allein in seiner Wohnung in Marl. Sein Sohn besucht ihn regelmäßig, Pfleger schauen täglich nach dem Rechten. Es ist sein Elternhaus, in den 1920ern gebaut. Hier hat er eine Zeitlang eine glückliche Kindheit verlebt, spätestens mit der Reichspogromnacht am 9. November 1938 endete sie jäh. Nachbarn waren es, erinnert er sich, die in jener Nacht das Textilgeschäft der Eltern im Erdgeschoss in Brand setzten: „Den Vater haben sie mit einem Krawattenständer halbtot geschlagen und liegen lassen“. Zusammen mit seiner Mutter habe er ihn aus dem brennenden Ladengeschäft gezogen. 13 Jahre alt war er damals.

Sehr schnell nach Hitlers Machtergreifung 1933 war es für die Abrahamsohns schwierig geworden. Das Geschäft wurde von Nazi-Schergen bewacht, die Kunden trauten sich nicht mehr, bei Juden zu kaufen. Einige seien trotzdem gekommen, im Dunkeln. Im Wohnzimmer steht noch ein Foto aus dem Jahr 1938, aufgenommen kurz vor der Pogromnacht. Es zeigt eine Frau mit dunklem Haar und tiefen Ringen unter den Augen – Abrahamsohns Mutter.

Nach der Brandnacht nehmen die Nazis die Familie in Haft, „sogar meinen fünfjährigen Bruder“, erinnert sich Abrahamsohn. Die Familie muss in ein sogenanntes Judenhaus in Recklinghausen ziehen und wird kurz darauf getrennt: Sein Vater und sein älterer Bruder sterben später im KZ Auschwitz. Rolf kommt mit seiner Mutter nach Riga, wo sie im Ghetto hausen. Von den 1200 Juden aus dem Ruhrgebiet, die damals dorthin deportiert wurden, haben Abrahamsohn zufolge nur sieben überlebt.

Seine Mutter muss in Riga mit bloßen Hände Batterien auseinander nehmen. Sie verätzt sich dabei die Hände und ist damit nicht mehr arbeitsfähig. Wenig später wird sie abtransportiert. „Ich wollte mit meiner Mutter gehen“, sagt Abrahamsohn. Ein Freund habe ihn davon abgehalten, ihm gesagt, er müsse doch seinen Vater und den Bruder suchen. Die Mutter wird kurz darauf ermordet.

Abrahamsohns Blick fällt auf das schwarze Klavier mit den schmiedeeisernen Kerzenhaltern im Esszimmer. Die Mutter habe gern darauf gespielt. Es sei der einzige Gegenstand aus seiner Kindheit, der ihm geblieben sei. Ob er selbst auch Klavier gespielt habe? „Das konnte ich nicht mehr, weil ich dann immer an meine Eltern denken musste“, sagt er und seine Stimme wird brüchig.

Er will trotzdem weiter sprechen, „Ich habe noch alles im Kopf, ich weiß jedes einzelne Bisschen – das ist schlecht“, sagt er. Er wird ins KZ Kaiserwald bei Riga verlegt, dann ins KZ Stutthof bei Danzig, ins KZ Buchenwald bei Weimar und zurück ins Ruhrgebiet, nach Bochum ins KZ-Außenkommando Brüllstraße. An diese Zeit beim Rüstungsbetrieb Bochumer Verein hat er besonders schlimme Erinnerungen: „Die deutschen Aufseher haben uns ständig geschlagen, wir hatten immer kaputte Hände.“ Dort muss er Granatenhülsen drehen und später nach dem Luftangriff am 4. November 1944 mit einer Schippe Blindgänger freilegen. Während der Luftangriffe versteckt er sich in einem Zementrohr, Luftschutzkeller sind für Juden verboten.

Abrahamsohn muss nicht überlegen, wenn er spricht — so präsent sind die Erinnerungen. Nur gelegentlich macht er eine Pause. Dann sagt er etwa: „Ich kriege ein hohes Honorar für meine Berichte“, lächelt schelmisch und fügt hinzu: „Der Humor hat mir geholfen, im KZ zu überleben.“ Vor allem aber die Aussicht, eines Tages Vater und Bruder wiederzusehen. Erst später erfährt er, dass sie in Auschwitz vergast wurden.

Von Bochum soll der inzwischen 19-Jährige ins KZ Dachau verlegt werden. Bei Fliegerangriffen wird die Lok beschädigt, die Waggon-Türen öffnen sich. Freunde rufen ihn zu sich. Dahin, wo die offenen Waggons stehen. Später erfährt er, dass in dem geschlossenen vorderen Zugteil, der für Dachau bestimmt ist, alle Insassen verhungert sind. Die offenen Anhänger hingegen fahren ins KZ Theresienstadt. Dort wird Abrahamsohn im Mai 1945 von den Russen befreit: „Sie haben uns Brote gegeben.“ Er wiegt noch knapp 35 Kilo.

Nach dem Krieg tastet er sich langsam ins Leben zurück. In Berlin lernt er die Tochter eines jüdischen Arztes kennen, der als einer der wenigen überlebte, und heiratet sie. Weil die Schwiegermutter Deutschland trotz allem nicht verlassen will, zieht er zurück in sein Elternhaus und baut das elterliche Geschäft zu einem Textilunternehmen mit eigener Produktion aus. In Marl baut er auch die jüdische Gemeinde wieder auf. Er bekommt das Bundes- und jüngst auch das Landesverdienstkreuz verliehen. Für seine von den Nazis ermordete Familie lässt er in Israel einen Wald pflanzen.

Obwohl es ihn quält, hat Abrahamsohn sich dafür entschieden, über die Vergangenheit zu reden. Lange Zeit konnte er es nicht, bis ihn eines Tages Ende der 1970er-Jahre die WDR-Journalistin Carmen Thomas zu einer „Hallo-Ü-Wagen“-Sendung einlädt. Ein befreundeter Rabbiner habe ihn ermuntert, in Schulen zu gehen: „Wenn Du von 50 Kindern nur einem vermitteln kannst, dass Juden nicht schlechter sind als andere Menschen, dann hat es sich gelohnt.“ Sehr aufmerksam seien die Schüler stets gewesen. Mit großer Sorge aber erfüllt Abrahamsohn der Anschlag auf die Synagoge in Halle.

In jüngster Zeit macht das Sprechen ihm jedoch mehr Mühe. Es gehe ihm nicht so gut, sagt er beim Abschied. Oft sei ihm schwindlig und schlafen könne er auch kaum noch: „Es ist nicht gut, allein zu sein, dann kommen die Bilder alle wieder.“

Rolf Abrahamson verstarb nach Erscheinen dieser Reportage im Jahr 2021.

***

Rolf (85) & Nico Kamp (82)

»Wir wollten nicht zurück in ein Land, das so viele Menschen vernichtet hat«

Geschrieben von Alexander Triesch

Fast hätte Nico alles auffliegen lassen. Und das nur, weil er so eifersüchtig auf seinen Bruder Rolf war. Es passierte an einem Morgen im Sommer 1942. Eine deutsche Kapelle zieht vorbei. Die beiden Brüder spielen auf der Straße vor einem Bauernhof in der Nähe der niederländischen Handelsstadt Zwolle. Ihre Eltern, Fritz und Inge Kamp aus Krefeld, haben sie hier bei einem jungen Ehepaar versteckt. Damit niemand bemerkt, dass die Kinder aus Deutschland kommen, haben sie ihre Namen geändert. Aus Nico wurde Klaas, aus Rolf wurde Roelof. Nico liebt den Schäferhund der Bauern, zusammen toben sie oft im Garten. Nico liebt aber auch die Musik. Also singt er das Soldaten-Lied der Kapelle mit, ohne zu wissen, was es bedeutet:

„Denn wir fahren, denn wir fahren, denn wir fahren gegen Engeland.“

Dann erzählt er den Musikern laut und stolz, in akzentfreiem Deutsch, dass er bald Geburtstag habe. Das sei etwas Besonderes, denn ab sechs dürfe er den Judenstern tragen, genau wie sein drei Jahre älterer Bruder. Der kleine Nico hat keine Ahnung, warum sie den Stern tragen. Aber sein Bruder hat ihn, und er nicht. Die Bauern geraten in Panik. Wer deutsche Juden versteckt, dem droht Schutzhaft. Alle schimpfen mit Nico. Vater und Mutter hatten ihm stets gesagt, dass er nicht mit Fremden reden darf. Aber Nico ist ein kleiner Junge und weiß da noch nicht, was auf dem Spiel steht. Nun müssen die Brüder weiterziehen, ins nächste Versteck. Wieder ein Bauernhaus, diesmal in der Nähe von Lunteren. In das dritte von insgesamt 13 Verstecken, in denen sie auf sich allein gestellt leben.

Nie werden sie entdeckt. 1944 verrät jemand die Eltern. Nur Inge Kamp kehrt zurück aus Auschwitz.

„Meine Eltern wollten immer, dass ich auf meinen kleinen Bruder aufpasse“, sagt Rolf und legt den Arm um Nico. Die Brüder sitzen in einem Café in Amsterdam. Rolf und Nico Kamp, heute 85 und 82 Jahre alt, leben erst seit Kurzem wieder in derselben Stadt. Rolf studierte nach dem Krieg in den USA und wurde Ingenieur, Nico promovierte in Italien und lebte bis vor drei Jahren in Florenz, wo er Konsul der Niederlande war. Trotz der Entfernung war die Bindung der Brüder immer besonders. „Wir wohnen heute ganz nah zusammen, das ist schön“, sagt Nico. Nach Deutschland, nach Krefeld, wo die Eltern bis zu den 1930er-Jahren eine angesehende Fabrik führten, zog es die beiden nie zurück. „Wir wollten nicht zurück in ein Land, das so viele Menschen vernichtet hat“, sagt Rolf. 1987 lädt sie der Bürgermeister von Krefeld ein zusammen mit allen Juden, die von dort in alle Welt geflüchtet waren. Aber in Deutschland leben, arbeiten, die Kinder großziehen, das kam nie in Frage. Die neue Heimat der Brüder waren nun die Niederlande – das Land, dessen Bevölkerung sie vor den Nazis versteckt hatte.

Die Handelsfamilie Kamp war in Krefeld sehr geschätzt, selbst dann noch, als Adolf Hitler 1933 zum Boykott jüdischer Geschäfte aufrief. Seit dem 18. Jahrhundert waren die Kamps in der Seidenstadt geschäftlich tätig, erst mit der Verarbeitung von Tierhäuten, später mit einem Großhandel für Metzgereibedarf. Lange dachten die Eltern von Rolf und Nico Kamp, dass es die Nazis nicht wagen würden, Mitglieder der Familie zu verfolgen. Dann, im November 1938, brannte in der Reichspogromnacht die Krefelder Synagoge, die SS stürmte die Geschäfte, Juden wurden deportiert. Fritz und Inge Kamp blieben verschont, packten aber noch in der Nacht ihre Sachen. Am nächsten Tag flohen sie mit ihren Kindern und den Großeltern über die Grenze in die Niederlande. Als die Wehrmacht zwei Jahre später das Land überfällt, tauchen die Kamps unter. Um sicherer zu sein, teilt sich die Familie in drei Gruppen auf: die Eltern, die Großeltern und Nico und Rolf Kamp.

„Wir wollten zusammen sein, aber unsere Eltern sagten, das ging nicht“, sagt Rolf Kamp. Die Eltern achteten darauf, dass ihre Söhne immer nur ein paar Kilometer entfernt waren. Abends, wenn es dunkel war und die Kinder schliefen, schlich sich Fritz Kamp hin und wieder in das Versteck von Rolf und Nico und brachte ihnen Schokolade und Kekse, die seine Frau aus Haferflocken und Butter gebacken hatte. Die Bauernhöfe, in denen die Kinder lebten, hatten meist keinen Strom, kein fließendes Wasser, und kaum ein Raum konnte beheizt werden. „Wir hatten so viele Geheimnisse: Wir waren Juden, hatten falsche Namen und lernten Niederländisch, damit niemand merkte, dass wir Deutsche waren“, sagt Rolf Kamp. Er erinnert sich heute besser als sein Bruder an alles, was passiert ist. „Ich war damals viel zu jung“, sagt Nico Kamp. Im Frühling 1944 werden Fritz und Inge Kamp verraten. Die SS nimmt sie in ihrem Versteck fest. Das Ehepaar wird über das Sammellager Westerbork nach Auschwitz deportiert.

Ein Nachbar erzählt es den Kindern. „Wir wussten, Vater ist verhaftet worden, aber wir hatten erst keine Ahnung, was mit Mutter passiert war“, sagt Rolf Kamp. Er und sein damals sechsjähriger Bruder Nico werden von Bekannten sofort in einen neuen Unterschlupf gebracht. Zu groß ist die Gefahr, die Deutschen könnten Fotos von ihnen im Versteck der Eltern gefunden haben und schon auf dem Weg sein. Mitten in der Nacht laufen sie über ein Feld und mehrere steinige Wege, als plötzlich Nico der Holzschuh vom Fuß rutscht. Ein deutscher Soldat in der Nähe hört den Aufprall auf der Straße. Er ruft: „Halt! Wer da?“ und schießt in die Dunkelheit, trifft aber niemanden. Rolf und Nico können fliehen und leben von da an bei mehreren Bauern, die jetzt der niederländische Widerstand für sie bezahlt.

Im Mai 1945 erreichen kanadische Soldaten das Haus eines Bauern namens Traa, in dem sich die Brüder seit mehreren Monaten verstecken. Die Niederlande sind nun befreit. „Im Juni sahen wir unsere Mutter wieder“, sagt Rolf. Sie hatte Auschwitz überlebt. Nico sagt damals: „Mama, deine Rückkehr ist das schönste Geschenk, was ich mir wünschen konnte.“ Ein paar Tage später wird er acht Jahre alt. Inge Kamp wiegt da nur noch 43 Kilo, der Kopf ist kahlgeschoren. Erst viele Jahre später, als Rolf und Nico Kamp erwachsen sind, erzählt die Mutter von dem Grauen in Auschwitz. Dort werden Inge und Fritz Kamp 1944 sofort getrennt. Er ist gesundheitlich angeschlagen, leidet an einem Leistenbruch. Am Bahnhof sagt Vater Kamp zu seiner Frau: „Wer weiß, wann wir uns wiedersehen.“ Noch am selben Tag wird er vergast. Inge Kamp wird im Frauenlager Liebau zum Arbeiten eingesetzt. Sie bleibt dort, bis die Sowjets das KZ im Mai 1945 befreien.

Es fällt Rolf Kamp schwer, davon zu erzählen. „Wie kann man Tausende und Tausende Menschen einfach ermorden?“, sagt er. „Und wieso wurden nicht alle dafür zur Rechenschaft gezogen?“ Darüber reden wollen sie aber trotz allem immer. „Das ist unsere Pflicht“, sagt Nico Kamp. Inge Kamp stirbt 2009, am 10. November, genau an dem Tag, an dem sie Krefeld 1938 verlassen hatte. Sie wurde 98 Jahre alt.

Inge Kamp und ihre Söhne haben nie herausgefunden, wer damals den Tipp an die SS gab. In den letzten Kriegsjahren gehen viele Hinweise auf untergetauchte Juden ein. Die Nazis bezahlen der niederländischen Bevölkerung dafür viel Geld. Auf der Fahrt nach Auschwitz begegnet Inge Kamp einer Familie, die auch verraten wurde. Sie wird später oft von dem Mädchen erzählen, das in dem Holzgestell direkt über ihr schläft und so schlimm krank ist. Genau wie Inge Kamp hat es aufgeschrieben, was ihm alles widerfahren ist, versteckt vor den Nazis. Das Mädchen erlebt das Ende des Krieges nicht mehr, aber seine Geschichte ist heute weltbekannt. Es stirbt einige Monate später ausgehungert im KZ Bergen Belsen. Im Zug, dem letzten, der Auschwitz je erreicht, fragt Inge Kamp noch nach dem Namen der jungen Frau. Er lautet: Anne Frank.

„Ich sehe, wie die Welt allmählich in eine Wildnis verwandelt wird. Ich höre den nahenden Donner, der auch uns vernichten wird. Ich kann das Leiden von Millionen spüren. Und dennoch glaube ich, wenn ich zum Himmel blicke, dass alles in Ordnung gehen und auch diese Grausamkeit ein Ende finden wird. Dass wieder Ruhe und Frieden einkehren werden.‟

– Aus dem Tagebuch der Anne Frank, 14. Juli 1944

***

Mehr als sechs Millionen Juden wurden von den Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 ermordet. Allein im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau fanden mehr als eine Million Menschen den Tod, darunter auch Sinti und Roma, Kriegsgefangene und Homosexuelle. Nur wenige konnten befreit werden und überlebten. Historiker gehen davon aus, dass bis zu 500.000 Menschen den Holocaust systematisch vorangetrieben haben. Die wenigsten wurden bestraft. Noch heute stehen als Täter Angeklagte vor Gericht.

Diese Multimedia-Reportage erschien ursprünglich zum 75. Jahrestag der Auschwitzbefreiung im Jahr 2020 und wurde im Anschluss mit dem European Newspaper Award ausgezeichnet.

Artikel teilen

Haben Sie Anmerkungen oder einen Fehler entdeckt? Wir freuen uns über Ihre Mail.

RP ONLINE, 03.03.2026